PMOが解決!ステークホルダマネジメントが困難な理由と反対派・無関心層を味方につける実践法

「新システムの導入を進めようとしたら、事業部門から強い反対を受けてプロジェクトが止まってしまった」「プロジェクトに協力してほしいのに、関係部署が無関心で必要な情報が集まらない」――このような悩みを抱えているプロジェクトマネージャーは少なくありません。

PMI(Project Management Institute)が2023年に実施した調査によると、プロジェクト失敗の要因として「ステークホルダーマネジメントの不備」が67%を占め、技術的課題(32%)を大きく上回る結果となっています。特に複数の部門や組織が関わる大規模プロジェクトでは、反対派や無関心層への対応が成否を分ける重要な要素です。

本記事では、PMO(Project Management Office)の視点から、なぜステークホルダマネジメントが困難なのか、そして反対派や無関心層を味方につけるための実践的な手法を、実際の成功事例とともに詳しく解説します。

1. ステークホルダマネジメントが困難な根本的理由

ステークホルダマネジメントの困難さは、単なるコミュニケーション不足だけでは説明できません。その背景には、組織構造や人間心理に関わる複合的な要因が存在します。

1-1. 利害関係の複雑化と対立構造

現代のプロジェクトでは、関与するステークホルダーの数と種類が飛躍的に増加しています。PMBOK第7版では、ステークホルダーを「プロジェクトに影響を与える、またはプロジェクトから影響を受ける個人、グループ、組織」と定義していますが、この定義に該当する対象は年々拡大しています。

特に大規模プロジェクトでは、以下のような利害関係の対立が頻繁に発生します。

| ステークホルダー | 主な関心事 | 対立の原因 |

|---|---|---|

| 経営層 | 投資対効果、戦略目標達成 | 短期的な成果を求める傾向 |

| 現場部門 | 業務効率、使いやすさ | 変化への抵抗、業務負荷増加への懸念 |

| IT部門 | 技術的完成度、保守性 | 完璧を求めすぎて納期遅延 |

| 財務部門 | コスト削減、予算管理 | 機能削減要求による品質低下 |

日本PMO協会が2024年に実施した調査では、プロジェクトマネージャーの78%が「ステークホルダー間の利害調整に最も時間を費やしている」と回答しています。この数字は、利害関係の調整が現代のプロジェクトマネジメントにおける最大の課題であることを示しています。

1-2. 変化への心理的抵抗メカニズム

プロジェクトに反対する人々の背景には、単なる「わがまま」や「非協力的な態度」ではなく、深い心理的メカニズムが働いています。組織心理学の研究によれば、人間は本能的に現状維持を好み、変化に対して防衛的な反応を示すことが明らかになっています。

ハーバード・ビジネス・レビューに掲載された研究(Kotter & Schlesinger, 2008)では、組織変革への抵抗を以下の4つのタイプに分類しています。

- 自己利益の保護:変化によって自分の地位や権限が失われることへの不安

- 理解不足:プロジェクトの目的や必要性が十分に理解できていない

- 信頼の欠如:過去の失敗経験から、新しい取り組みを信用できない

- 変化耐性の低さ:慣れ親しんだ業務プロセスを変えることへの根本的な抵抗

重要なポイント

ステークホルダーの反対や無関心は、多くの場合「敵対行為」ではなく「防衛反応」です。この認識を持つことが、効果的なステークホルダマネジメントの第一歩となります。

1-3. 情報の非対称性と不透明性

プロジェクトチームとステークホルダーの間には、常に情報の非対称性が存在します。プロジェクトマネージャーやPMOは全体像を把握していても、個々のステークホルダーは自分に関係する部分的な情報しか持っていないケースがほとんどです。

この情報の非対称性が生み出す問題は深刻です。不確実性が高い状況では、人間は最悪のシナリオを想像し、防衛的な行動を取る傾向があります。PMIの調査によれば、プロジェクトの透明性が低いと認識されている場合、ステークホルダーの反対率は2.3倍に上昇するというデータもあります。

この章のまとめ

- ステークホルダー間の利害関係は複雑化しており、調整に最も時間がかかる

- 反対や無関心は「防衛反応」であり、心理的メカニズムを理解することが重要

- 情報の非対称性が不安を増幅し、抵抗を強める要因となる

2. PMOによるステークホルダー分析の実践手法

効果的なステークホルダマネジメントの第一歩は、適切な分析です。PMOは組織横断的な視点から、より精緻なステークホルダー分析を実施することができます。

2-1. 影響力と関心度のマトリクス分析

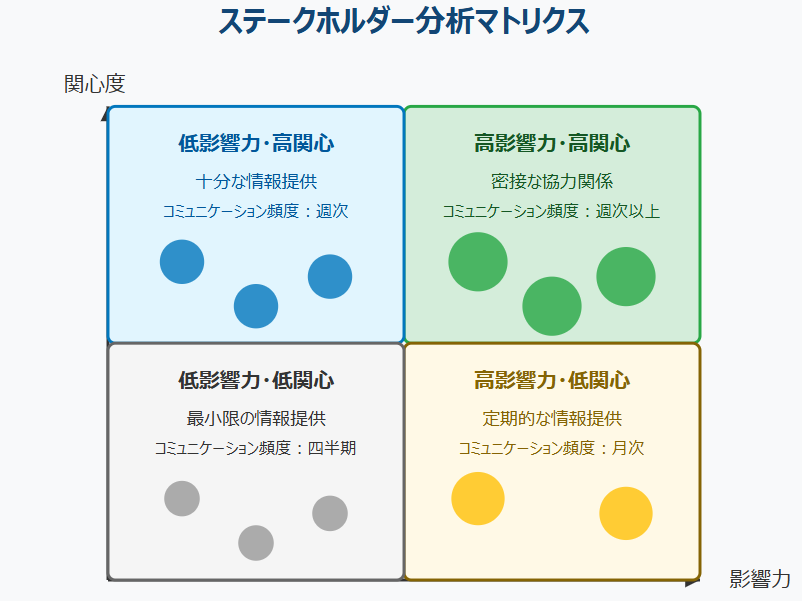

PMBOK第6版で推奨されている「パワー/関心グリッド」は、ステークホルダーを影響力と関心度の2軸で分類する基本的な手法です。しかし、実践的なPMOの現場では、この基本モデルをさらに発展させた分析が行われています。

グローバル企業のPMOで実際に使用されている4象限分析では、各象限に対して異なるエンゲージメント戦略を適用します。

| 象限 | 特徴 | 基本戦略 | コミュニケーション頻度 |

|---|---|---|---|

| 高影響力・高関心 | プロジェクトの主要推進者 | 密接な協力関係の構築 | 週次以上 |

| 高影響力・低関心 | 承認権限を持つが日常的に関与しない | 定期的な情報提供と満足度確認 | 月次 |

| 低影響力・高関心 | 実務担当者、現場メンバー | 十分な情報提供と参加機会の提供 | 週次 |

| 低影響力・低関心 | 間接的な関係者 | 最小限の情報提供 | 四半期ごと |

日本PMO協会の実践ガイドラインでは、この分類を定期的に見直すことの重要性が強調されています。プロジェクトの進行に伴い、ステークホルダーの関心度や影響力は変化するため、最低でも月次での再評価が推奨されています。

2-2. 賛成・中立・反対の立場分析

影響力と関心度の分析に加えて、各ステークホルダーの「プロジェクトに対する立場」を明確にすることが重要です。PMOが実施すべき立場分析では、単純な賛成・反対だけでなく、その理由と背景を深く掘り下げます。

実践的なアプローチとして、以下の5段階評価が有効です。

- 積極的賛成(+2):プロジェクトを推進し、周囲にも働きかける

- 消極的賛成(+1):賛成しているが、積極的な行動は取らない

- 中立(0):明確な立場を示さない、無関心

- 消極的反対(-1):懸念を持っているが、表立って反対しない

- 積極的反対(-2):明確に反対し、プロジェクトの阻害要因となる

大手製造業のPMOが実施した調査では、プロジェクト開始時に「中立」または「無関心」に分類されるステークホルダーが全体の約40%を占めていました。この層は放置すると消極的反対に転じる可能性があるため、早期のエンゲージメントが重要です。

分析のポイント

立場分析では、「なぜその立場を取っているのか」という理由の特定が最も重要です。理由が明確になれば、それに対する具体的な対応策を立てることができます。

2-3. 隠れたステークホルダーの発見方法

プロジェクトの失敗要因として見落とされがちなのが、「隠れたステークホルダー」の存在です。これは組織図上は直接関係がないように見えても、実際にはプロジェクトに大きな影響力を持つ人物や部署を指します。

PMOが隠れたステークホルダーを発見するための実践的な方法は以下の通りです。

- インフォーマル・ネットワーク分析:組織の公式な階層だけでなく、実際の意思決定プロセスや影響力の流れを調査する

- 過去プロジェクトのレビュー:類似プロジェクトで重要な役割を果たした人物や部署を特定する

- キーパーソンへのヒアリング:経営層や部門長に「このプロジェクトについて誰の意見を重視しますか」と直接尋ねる

- 業務フロー分析:プロジェクトの成果物が影響を与える業務プロセス全体を可視化し、関係者を洗い出す

実際の事例として、ある金融機関のシステム刷新プロジェクトでは、当初ステークホルダーとして認識されていなかったコンプライアンス部門の担当役員が、プロジェクト中盤で重大な懸念を表明し、計画の大幅な見直しを余儀なくされました。この経験から、同社のPMOは「隠れたステークホルダー発見チェックリスト」を作成し、すべてのプロジェクトで活用しています。

この章のまとめ

- 影響力と関心度のマトリクスで基本的な分類を行い、定期的に見直す

- 賛成・中立・反対の立場を5段階で評価し、その理由を深掘りする

- 組織図には現れない隠れたステークホルダーを早期に発見する

3. 反対派を味方につける段階的アプローチ

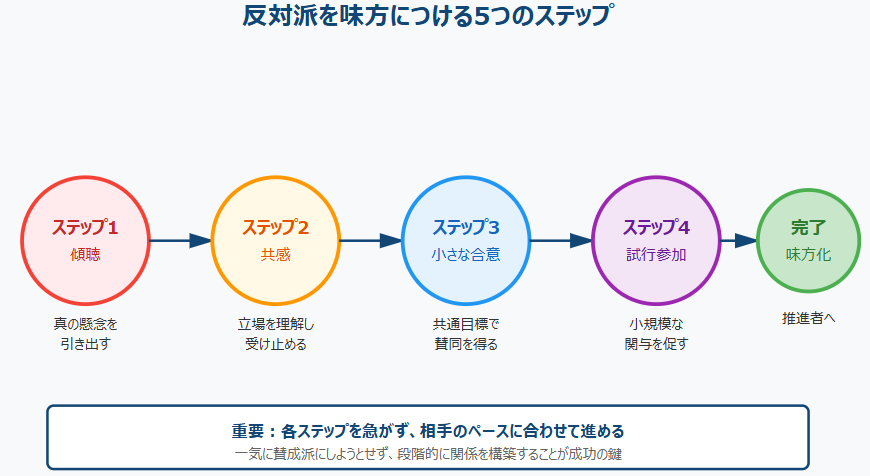

プロジェクトに反対する人々を一気に賛成派に変えることは困難です。しかし、適切な段階を踏むことで、少なくとも「積極的な妨害」から「消極的な容認」、さらには「条件付き賛成」へと立場を変えてもらうことは可能です。

3-1. 反対の真因を特定する対話技術

反対派との対話で最も重要なのは、表面的な反対理由ではなく、その背後にある真の懸念を引き出すことです。PMIが推奨する「アクティブ・リスニング」の技術は、この場面で特に有効です。

実践的な対話のステップは以下の通りです。

- オープンな質問から始める:「このプロジェクトについてどのようにお考えですか」という開かれた質問で相手の本音を引き出す

- 感情を受け止める:「ご懸念はよく理解できます」と相手の感情を否定せずに受け止める

- 具体的な懸念を深掘りする:「具体的にどのような影響が心配ですか」と詳細を尋ねる

- 言い換えて確認する:「つまり○○ということですね」と理解を確認する

- 根本原因を特定する:「なぜ法」を繰り返し、表面的な理由から真因を探る

大手コンサルティング企業のPMOメンバーが実践している「反対理由分類フレームワーク」では、反対を以下の5つのカテゴリーに分類します。

| 反対理由のタイプ | 典型的な発言 | 真の懸念 |

|---|---|---|

| リソース不足型 | 「今は忙しくて対応できない」 | 優先順位の問題、人員不足 |

| リスク回避型 | 「失敗したら誰が責任を取るのか」 | 過去の失敗経験、評価への影響 |

| 利害対立型 | 「うちの部門には何のメリットもない」 | 部門間の公平性、コスト負担 |

| 技術的懸念型 | 「本当にこの技術で実現できるのか」 | 技術的実現可能性への疑問 |

| 組織政治型 | 「なぜ我々に相談がなかったのか」 | 意思決定プロセスへの不満 |

この分類を使用することで、PMOは各反対派に対して最適な対応戦略を選択できます。

3-2. 小さな合意の積み重ね戦略

反対派を味方につけるには、いきなりプロジェクト全体への賛同を求めるのではなく、小さな合意を積み重ねていく戦略が効果的です。心理学では「フット・イン・ザ・ドア・テクニック」として知られるこの手法は、プロジェクトマネジメントにおいても有効性が実証されています。

具体的なステップは以下の通りです。

- 共通の目標を確認する:「業務効率化は重要ですよね」など、誰もが賛成できる上位目標から対話を始める

- 現状の課題に合意する:プロジェクトの必要性ではなく、現状の問題点について共通認識を持つ

- 部分的な賛同を得る:プロジェクト全体ではなく、特定の施策や方向性について賛同を得る

- 試行的な参加を促す:「まずは様子を見る」という形でも構わないので、何らかの形で関与してもらう

- 早期の成功体験を共有する:小さな成果を共に喜び、プロジェクトへの信頼を構築する

成功事例:大手製薬会社の研究開発システム刷新プロジェクト

当初、研究部門の部長が「現行システムで十分」と強く反対していました。PMOは全面的な賛同を求める代わりに、まず「データ検索に時間がかかっている」という現状課題について合意を得ました。次に、「検索機能だけでも改善できれば良い」という部分的な目標に賛同してもらい、パイロット版での検証に参加を依頼しました。結果として、検索速度が40%向上したことで部長の姿勢が軟化し、最終的にはプロジェクトの推進者の一人となりました。

3-3. 影響力のある第三者を活用する方法

直接的な説得が困難な場合、反対派が信頼している第三者を介した働きかけが有効です。PMBOKでは「ステークホルダー・エンゲージメント計画」の一環として、このようなインフルエンサーの活用が推奨されています。

効果的な第三者の条件は以下の通りです。

- 反対派との信頼関係:反対派が意見を聞き入れる人物である

- プロジェクトへの理解:プロジェクトの価値や必要性を理解している

- 中立的な立場:プロジェクトチームの直接メンバーではない

- 実績のある人物:過去の成功経験や専門性で尊敬されている

実践的なアプローチとして、PMOは組織内の「オピニオンリーダー」をマッピングし、戦略的に協力を求めることが重要です。日本PMO協会の調査では、適切な第三者を活用したケースでは、反対派の態度変容率が直接説得の場合と比較して2.8倍高いという結果が出ています。

具体的な活用ステップは以下の通りです。

- 影響力マップの作成:組織内の影響力の流れを可視化し、キーパーソンを特定する

- 事前の根回し:第三者に対してプロジェクトの意義を丁寧に説明し、理解と協力を得る

- 自然な形での働きかけ:押し付けではなく、日常的な対話の中で意見を伝えてもらう

- 成果の共有:第三者の協力によって得られた成果を適切にフィードバックする

この章のまとめ

- 表面的な反対理由ではなく、真の懸念を引き出す対話技術が重要

- 小さな合意を積み重ね、段階的に賛同を広げていく

- 信頼される第三者を戦略的に活用することで効果が高まる

4. 無関心層を巻き込む具体的施策

反対派への対応と同じくらい重要なのが、無関心層へのアプローチです。PMIの調査によれば、プロジェクト開始時に無関心だったステークホルダーの約35%が、適切な働きかけがない場合、プロジェクト中盤で消極的反対派に転じるというデータがあります。

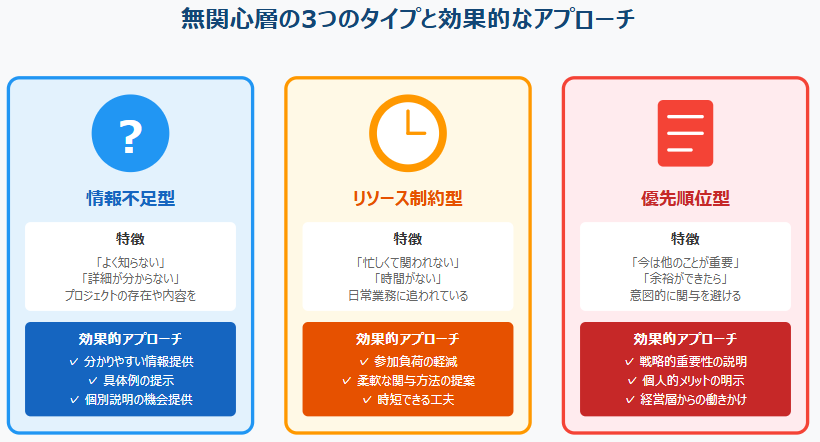

4-1. 無関心の背景にある3つの理由

無関心層への効果的なアプローチを行うためには、まず「なぜ無関心なのか」を理解する必要があります。PMOの実践的な分析では、無関心は主に以下の3つの理由に分類されます。

1. 情報不足型の無関心

プロジェクトの存在や内容、自分との関係性を十分に理解していないケースです。この場合、適切な情報提供だけで関心を持ってもらえる可能性が高いため、最も対応しやすいタイプと言えます。

2. リソース制約型の無関心

プロジェクトの重要性は理解しているものの、日常業務に追われて関わる余裕がないと感じているケースです。この場合、単に情報を提供するだけでは効果がなく、参加のハードルを下げる工夫が必要です。

3. 優先順位型の無関心

他に優先すべき事項があると判断しており、意図的にプロジェクトへの関与を避けているケースです。この場合、プロジェクトの戦略的重要性や個人へのメリットを明確に示す必要があります。

| 無関心のタイプ | 特徴的な反応 | 効果的なアプローチ |

|---|---|---|

| 情報不足型 | 「よく知らない」「詳細が分からない」 | 分かりやすい情報提供、具体例の提示 |

| リソース制約型 | 「忙しくて関われない」「時間がない」 | 参加負荷の軽減、効率的な関与方法の提案 |

| 優先順位型 | 「今は他のことが重要」「余裕ができたら」 | 戦略的重要性の説明、個人的メリットの明確化 |

4-2. 「自分ごと化」を促進するコミュニケーション設計

無関心層を巻き込む最も効果的な方法は、プロジェクトを「自分ごと化」してもらうことです。PMBOK第7版では、ステークホルダーのエンゲージメントを高めるために、パーソナライズされたコミュニケーションの重要性が強調されています。

自分ごと化を促進する具体的な手法は以下の通りです。

個別メリットの明確化

プロジェクト全体の成果ではなく、「あなたにとって何が良くなるのか」を具体的に示すことが重要です。一般論ではなく、その人の日常業務や課題に直結したメリットを提示します。

- 「業務効率化」→「毎月2時間かかっている報告書作成が30分で完了します」

- 「システム刷新」→「いつも苦労されている顧客データの検索が一瞬でできるようになります」

- 「組織改革」→「あなたが以前提案された改善案が、このプロジェクトで実現できます」

参加の選択肢を提供

「全面的に参加するか、全く関わらないか」という二択ではなく、様々な参加レベルを用意することで、無関心層が関わりやすくなります。

- 情報受信のみ:定期的な進捗報告を受け取るだけ

- 意見提供:アンケートや個別ヒアリングで意見を述べる

- 部分的参加:特定の検討会やワークショップに参加する

- 継続的関与:ワーキンググループのメンバーとして継続的に参加する

成功事例:大手小売業の店舗システム刷新プロジェクト

全国300店舗の店長の多くがプロジェクトに無関心でした。PMOは「業務効率化で残業が減る」という一般的なメリットではなく、各店舗の課題を事前調査し、個別にカスタマイズしたメリットを提示しました。例えば、人手不足に悩む店舗には「在庫管理の自動化で発注作業が半減」、ベテラン店長には「熟練の勘を数値化して共有できる」といった具体的な価値を示しました。結果、プロジェクトへの協力率が当初の22%から73%に上昇しました。

4-3. 早期の成功体験を共有する仕組み

無関心層の態度を変える最も強力な方法は、「実際に成果が出ている」という事実を示すことです。PMIが推奨するアジャイル型のアプローチでは、プロジェクトを小さな単位に分割し、早期に具体的な成果を生み出すことが重視されています。

早期成功を活用したエンゲージメント戦略の要素は以下の通りです。

- クイックウィンの設定:3〜6ヶ月以内に実現可能な具体的な成果目標を設定する

- パイロット導入:全体展開前に小規模な試行を行い、その成果を広く共有する

- ストーリー化:数字だけでなく、実際の利用者の声や変化のエピソードを伝える

- 可視化:進捗や成果をダッシュボードなどで誰でも確認できるようにする

日本PMO協会の実践事例集では、早期成功の共有が効果的だったプロジェクトの特徴として、以下の3点が挙げられています。

- 具体性:「業務が改善した」ではなく「報告書作成時間が50%削減」のような具体的な数値

- 身近さ:遠い部署の事例ではなく、似た状況にある身近な事例

- 継続性:一度の成功発表で終わらず、定期的に新しい成果を共有

重要なポイント

無関心層へのアプローチでは、「プロジェクトに参加してください」という直接的な依頼よりも、「あなたの業務がこう改善されます」という価値の提示の方が効果的です。人は「プロジェクトのため」ではなく「自分のため」に動きます。

この章のまとめ

- 無関心の理由を3つのタイプに分類し、それぞれに適した対応を行う

- 個別メリットの明確化と参加の選択肢提供で自分ごと化を促進する

- 早期の成功体験を具体的・身近・継続的に共有する

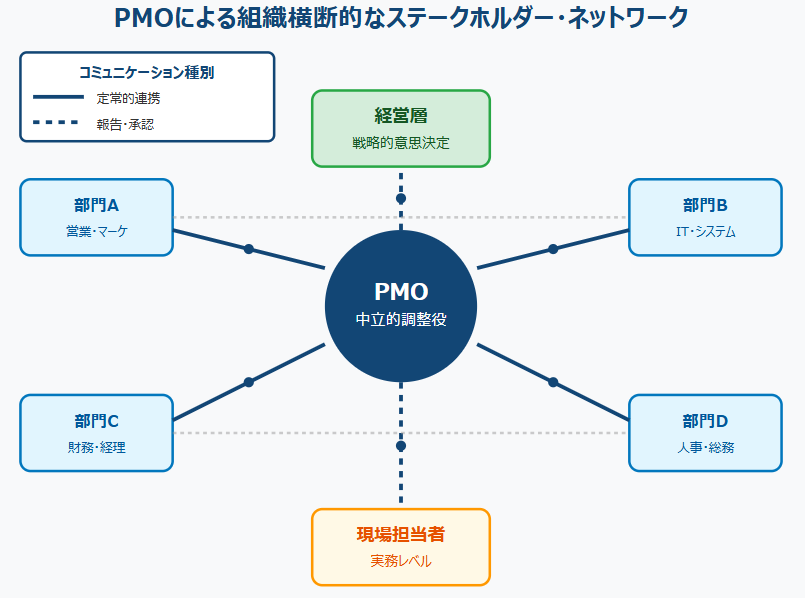

5. PMOによる組織横断的な関係構築

ステークホルダマネジメントは、個々のプロジェクトマネージャーだけでは限界があります。PMOが組織横断的な視点から関係構築の仕組みを整備することで、より効果的かつ持続可能なステークホルダマネジメントが実現します。

5-1. ステークホルダー・ネットワークの構築

PMOの重要な役割の一つは、組織内のステークホルダー同士をつなぐネットワークを構築することです。PMBOKでは、このような横断的なコミュニケーション基盤が、プロジェクト成功率を大きく向上させることが示されています。

効果的なステークホルダー・ネットワークの構築要素は以下の通りです。

定期的なステークホルダー会議の設定

プロジェクトごとの個別報告ではなく、複数のプロジェクトに関わるステークホルダーが一堂に会する場を設けることで、情報の共有と相互理解が促進されます。

- 経営層向け:四半期ごとの戦略レビュー会議(ポートフォリオ全体の進捗と課題)

- 部門長向け:月次の部門間調整会議(リソース配分と優先順位の調整)

- 実務担当者向け:週次の実務者連絡会(具体的な課題解決と情報交換)

コミュニケーション・プラットフォームの整備

会議だけでなく、日常的に情報交換できるプラットフォームを用意することで、ステークホルダー間の心理的距離が縮まります。

| プラットフォーム | 目的 | 更新頻度 |

|---|---|---|

| プロジェクトポータルサイト | 全プロジェクトの進捗や成果の可視化 | 週次更新 |

| 社内SNS・チャット | 非公式な質問や意見交換 | 随時 |

| ナレッジベース | 過去の事例やベストプラクティスの共有 | 月次更新 |

| ダッシュボード | KPIのリアルタイム表示 | 日次更新 |

大手IT企業のPMOでは、全社的なプロジェクトポータルサイトを構築し、すべてのステークホルダーが進捗状況や課題をリアルタイムで確認できるようにしました。この取り組みにより、「プロジェクトの状況が分からない」という不満が65%減少し、ステークホルダーからの建設的な意見提供が2.3倍に増加しました。

5-2. 部門間の利害調整メカニズム

プロジェクトにおける最も困難な課題の一つが、部門間の利害対立の調整です。PMOは中立的な立場から、公平で透明性の高い調整メカニズムを整備する役割を担います。

実践的な利害調整メカニズムの設計要素は以下の通りです。

意思決定基準の明確化

誰がどのような基準で意思決定を行うのかを事前に明確にすることで、不透明な調整プロセスへの不信感を軽減します。

- 戦略適合性:全社戦略への貢献度(30%)

- 投資対効果:コストに対するリターン(25%)

- 実現可能性:技術的・組織的な実現可能性(20%)

- リスク:失敗時の影響度(15%)

- 緊急性:実施タイミングの重要性(10%)

エスカレーション・プロセスの整備

現場レベルで解決できない対立を、適切な階層に引き上げるプロセスを明確にします。日本PMO協会の推奨プラクティスでは、以下の3段階エスカレーションが提案されています。

- 第1段階(実務者レベル):プロジェクトマネージャーと部門担当者による協議(1週間以内に解決)

- 第2段階(部門長レベル):PMOが調整役となり関係部門長で協議(2週間以内に解決)

- 第3段階(経営層レベル):ステアリングコミッティで最終判断(1ヶ月以内に解決)

注意事項

利害調整において最も避けるべきは、「声の大きい人」や「力のある部門」の意見が優先されることです。PMOは常に客観的なデータと明確な基準に基づいて調整を行い、組織全体の最適化を図る必要があります。

5-3. ステークホルダー情報の一元管理

PMOが組織横断的な視点でステークホルダー情報を一元管理することで、プロジェクト間での知見共有や、より戦略的なステークホルダマネジメントが可能になります。

一元管理すべき情報の要素は以下の通りです。

- 基本情報:氏名、所属、役職、連絡先、担当領域

- 関心・影響力:各プロジェクトへの関心度と影響力の評価

- 立場・態度:賛成/中立/反対の立場と、その理由

- コミュニケーション履歴:過去の対話内容、合意事項、懸念事項

- 好みのコミュニケーション方法:詳細な資料を好むか、要点だけで良いか等

- 意思決定スタイル:データ重視型、直感重視型、合議重視型等

この情報を組織的に蓄積・活用することで、以下のような効果が得られます。

- 新規プロジェクトでの活用:過去の対応実績から効果的なアプローチ方法を学ぶ

- プロジェクト間での知見共有:他のプロジェクトでの成功パターンを適用する

- リスクの早期発見:過去に問題となったステークホルダーの早期把握

- コミュニケーション効率の向上:各ステークホルダーに最適な方法で情報を提供

プライバシーへの配慮

ステークホルダー情報の管理においては、個人情報保護への配慮が不可欠です。情報へのアクセス権限を適切に設定し、センシティブな情報(個人的な事情や機密性の高い意見等)は限定されたメンバーのみが閲覧できるようにする必要があります。

この章のまとめ

- PMOが組織横断的なステークホルダー・ネットワークを構築する

- 明確な基準とプロセスに基づいた公平な利害調整メカニズムを整備する

- ステークホルダー情報を一元管理し、組織的な知見として活用する

6. 継続的なエンゲージメントを維持する仕組み

ステークホルダマネジメントは、プロジェクト開始時の関係構築だけでは不十分です。プロジェクトが長期化するほど、ステークホルダーの関心は薄れ、再び反対や無関心が生まれるリスクが高まります。PMOは継続的なエンゲージメントを維持する仕組みを整備する必要があります。

6-1. 段階に応じたコミュニケーション戦略

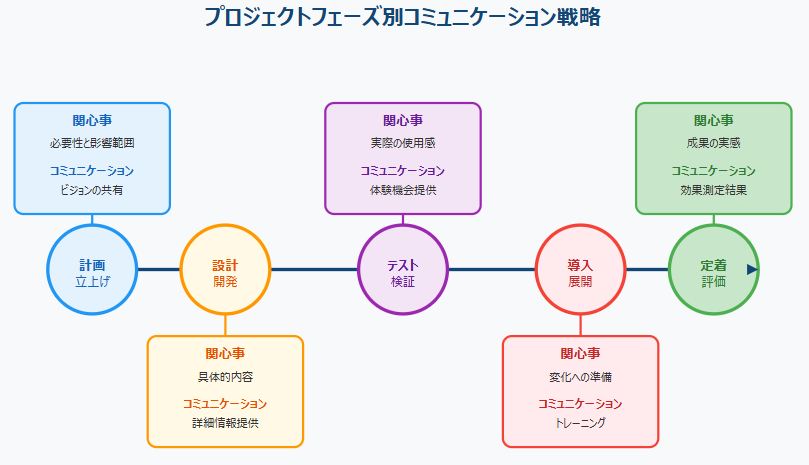

プロジェクトのフェーズによって、ステークホルダーが求める情報や関心事は変化します。PMIが推奨するアダプティブ・コミュニケーション・アプローチでは、プロジェクトの段階に応じて戦略を調整することが重視されています。

| プロジェクトフェーズ | ステークホルダーの関心事 | コミュニケーション重点 |

|---|---|---|

| 計画・立上げ | プロジェクトの必要性と影響範囲 | ビジョンの共有、期待値の調整 |

| 設計・開発 | 具体的な内容と自分への影響 | 詳細情報の提供、意見収集 |

| テスト・検証 | 実際の使用感と実現性 | 体験機会の提供、フィードバック反映 |

| 導入・展開 | 変化への準備と支援体制 | トレーニング、サポート情報 |

| 定着・評価 | 成果の実感と今後の改善 | 効果測定結果、次のステップ |

実践的なアプローチとして、各フェーズで以下のようなコミュニケーション施策を実施します。

計画・立上げフェーズ

- キックオフミーティングでのビジョン共有

- 個別面談による懸念の吸い上げ

- プロジェクト憲章の共同作成

設計・開発フェーズ

- 定期的な進捗報告会(月次)

- ワークショップでの意見収集

- マイルストーン達成時の成果共有

テスト・検証フェーズ

- パイロット版の体験セッション

- フィードバックの収集と対応状況の報告

- 改善事例の積極的な発信

6-2. 定期的なステークホルダー満足度調査

ステークホルダーのエンゲージメント状態を客観的に把握するため、定期的な満足度調査の実施が重要です。PMBOKでは、ステークホルダー・エンゲージメントの効果測定として、定量的な指標の活用が推奨されています。

効果的な満足度調査の設計ポイントは以下の通りです。

測定項目の設定

- 情報の十分性:必要な情報が適切なタイミングで提供されているか

- 参加機会:意見を述べる機会が十分に用意されているか

- 意見の反映:提供した意見が検討・反映されていると感じるか

- プロジェクトへの信頼:プロジェクトが成功すると思うか

- 個人的メリット:自分にとってのメリットを理解しているか

調査実施のベストプラクティス

- 定期的な実施:四半期ごと、または主要マイルストーンごと

- 匿名性の確保:率直な意見を得るため、必要に応じて匿名形式を採用

- シンプルな設問:10問以内、5分で回答できる簡潔さ

- 結果の共有:調査結果と改善アクションを必ずフィードバック

- 継続的改善:前回からの変化を追跡し、改善効果を確認

大手金融機関のPMOでは、ステークホルダー満足度スコア(5段階評価の平均値)を主要KPIとして設定し、3.5以下の場合は特別な改善アクションを実施するルールを設けています。この取り組みにより、プロジェクト後半での反対意見の急増を未然に防ぐことに成功しています。

6-3. 成果の可視化と継続的なストーリー発信

ステークホルダーのエンゲージメントを維持する最も効果的な方法は、プロジェクトの成果を継続的に可視化し、成功のストーリーを発信し続けることです。PMIの調査では、成果が定期的に共有されているプロジェクトは、そうでないプロジェクトと比較してステークホルダーの満足度が平均で42%高いという結果が出ています。

効果的な成果可視化の方法

- ダッシュボードの活用:KPIをリアルタイムで確認できるビジュアルダッシュボードを整備

- マイルストーン達成の祝福:重要な節目ごとに成果を全社で共有し、関係者に感謝を伝える

- 数値での実績報告:「改善した」ではなく「処理時間が35%短縮」のような具体的数値

- ビフォーアフターの明確化:導入前と後の変化を視覚的に比較できる資料

ストーリー発信の実践手法

単なるデータの羅列ではなく、人間味のあるストーリーとして発信することで、より深い共感と継続的な関心を得ることができます。

- ユーザーの声の収集:実際の利用者へのインタビューで具体的な改善体験を聞く

- 変化のドラマ化:「困難→挑戦→克服→成果」という物語構造で伝える

- 多様なメディア活用:テキスト、画像、動画、インフォグラフィックなど様々な形式で発信

- 定期的な更新:月次のニュースレターやプロジェクトブログで継続的に情報提供

成功事例:大手製造業のグローバル基幹システム統合プロジェクト

3年間にわたる大規模プロジェクトで、PMOは「Monthly Success Story」という取り組みを実施しました。毎月、実際の現場での成功事例を1つ取り上げ、写真付きのストーリーとして全社に配信しました。例えば、「タイ工場の田中さんが新システムで在庫管理を改善し、月間100時間の削減に成功」といった具体的な人物と成果にフォーカスしたストーリーです。この取り組みにより、プロジェクト後半でも87%のステークホルダーが「引き続き協力したい」と回答し、高いエンゲージメントを維持できました。

この章のまとめ

- プロジェクトの段階に応じてコミュニケーション戦略を柔軟に調整する

- 定期的な満足度調査でエンゲージメント状態を客観的に把握する

- 成果を可視化し、ストーリーとして継続的に発信することで関心を維持する

7. トラブル発生時の危機管理とリカバリー

どれほど綿密にステークホルダマネジメントを行っても、プロジェクトには予期せぬトラブルが発生します。重要なのは、トラブル発生時にステークホルダーとの信頼関係を崩壊させないための危機管理能力です。

7-1. 早期警告システムの構築

ステークホルダーとの関係悪化を最小限に抑えるには、問題の予兆を早期に検知するシステムが不可欠です。PMBOKでは、リスクマネジメントの一環として、ステークホルダー関連のリスク指標を継続的にモニタリングすることが推奨されています。

監視すべき早期警告サイン

| 警告サイン | 具体的な兆候 | 対応の緊急度 |

|---|---|---|

| コミュニケーション減少 | 会議の欠席増加、メール返信の遅延 | 中 |

| 批判的な発言の増加 | 会議での否定的コメント、懸念の繰り返し | 高 |

| 非公式な反対活動 | 他部門への否定的情報の流布 | 最高 |

| リソース提供の遅延 | 約束した人員や情報の提供が滞る | 高 |

| 意思決定の先延ばし | 承認プロセスが理由なく遅延する | 中 |

定期的なパルスチェックの実施

日本PMO協会が推奨する「ステークホルダー・パルスチェック」は、簡易的な3問のアンケートを隔週で実施する手法です。

- Q1: 今週のプロジェクト進捗について(5段階評価)

- Q2: 現在最も懸念していること(自由記述)

- Q3: PMOに求めるサポート(自由記述)

この簡易調査により、大規模な満足度調査では見逃されがちな、リアルタイムの懸念を迅速に把握できます。

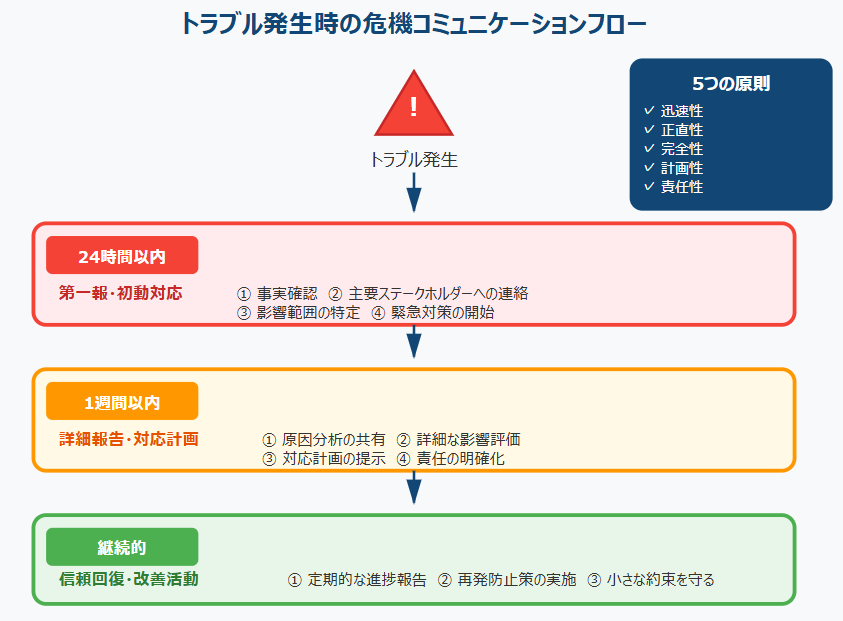

7-2. 透明性の高い問題開示とコミュニケーション

トラブルが発生した際、最も避けるべきは情報の隠蔽や、問題を過小評価した報告です。PMIの研究によれば、問題を透明に開示したプロジェクトは、隠蔽しようとしたプロジェクトと比較して、最終的なステークホルダーの信頼度が2.7倍高いという結果が出ています。

効果的な問題開示の5原則

- 迅速性:問題を認識したら24時間以内に主要ステークホルダーに第一報を入れる

- 正直性:原因や影響範囲について、分かっている範囲で正直に伝える

- 完全性:良い情報だけでなく、悪い情報も含めて全体像を示す

- 計画性:問題報告と同時に、対応計画と次の報告時期を明示する

- 責任性:責任の所在と対応の責任者を明確にする

危機コミュニケーションのテンプレート

PMOは、トラブル発生時のコミュニケーションテンプレートを事前に用意しておくことで、混乱時でも適切な情報発信が可能になります。

- 事実の報告:何が起きたのか(事実のみ、推測を含めない)

- 影響の分析:どの範囲に、どの程度の影響があるのか

- 原因の説明:なぜ起きたのか(判明している範囲で)

- 対応策:どのように対処するのか(短期・中期の対応)

- 今後の予定:次の報告時期、意思決定が必要なタイミング

避けるべき危機コミュニケーションの失敗パターン

「大したことない」と過小評価する、「調査中」だけで具体的な情報を提供しない、責任を他者に転嫁する、問題の深刻さを後から段階的に開示する(salami slicing)、これらは全てステークホルダーの信頼を大きく損なう行為です。最初から最悪のシナリオを想定した上で、正直にコミュニケーションすることが重要です。

7-3. 信頼回復のためのリカバリープラン

トラブルによって失われた信頼を回復するには、体系的なアプローチが必要です。PMIが提唱する「トラスト・リカバリー・フレームワーク」では、以下の段階的なプロセスが推奨されています。

第1段階:謝罪と責任の明確化(発生後1週間)

- 影響を受けたステークホルダーへの個別謝罪

- 組織としての責任の認識と表明

- 同じ問題を繰り返さないコミットメント

第2段階:具体的な改善策の実施(1ヶ月以内)

- 根本原因分析の実施と結果の共有

- 再発防止策の策定と実行

- プロセス改善の可視化

第3段階:継続的な信頼醸成(3ヶ月以上)

- 改善効果の測定と報告

- より頻繁な進捗共有

- 小さな約束を確実に守る積み重ね

実際の事例として、ある通信事業者の基幹システム更改プロジェクトでは、テスト段階での重大バグ発覚により、リリースが3ヶ月延期となりました。PMOは即座に全ステークホルダーへの説明会を開催し、問題の詳細と対応計画を包み隠さず開示しました。さらに、週次での詳細な進捗報告を実施し、品質管理プロセスを大幅に強化しました。この透明性の高い対応により、当初は激しい批判を受けたものの、最終的には「困難な状況でも誠実に対応した」として評価され、プロジェクト完了後のステークホルダー満足度は4.2/5.0という高い水準を達成しました。

信頼回復の鉄則

信頼を失うのは一瞬ですが、取り戻すには長い時間がかかります。しかし、適切な対応を継続することで、トラブル前よりも強固な信頼関係を構築することも可能です。重要なのは「言ったことを必ず実行する」という基本原則を徹底することです。

この章のまとめ

- 早期警告システムで問題の予兆を見逃さず、迅速に対応する

- トラブル発生時は透明性を最優先し、正直なコミュニケーションを行う

- 体系的なリカバリープランで段階的に信頼を回復する

8. 結論:成功するステークホルダマネジメントの本質

ステークホルダマネジメントが困難である根本的な理由は、人間の複雑な心理と組織の複雑な構造にあります。しかし、本記事で紹介してきた実践的な手法を体系的に適用することで、反対派や無関心層を味方につけることは十分に可能です。

PMIが実施した大規模調査(2023年、世界43カ国、3,200件のプロジェクト分析)では、優れたステークホルダマネジメントを実践したプロジェクトは、そうでないプロジェクトと比較して、成功率が2.8倍高く、予算超過率が45%低く、ステークホルダー満足度が67%高いという結果が出ています。

成功するステークホルダマネジメントの5つの本質

- 理解が先、説得は後:まず相手の立場、懸念、背景を深く理解することから始める

- 透明性と誠実性:良い情報も悪い情報も、正直に、タイムリーに共有する

- 継続的な関与:一度の説明や説得ではなく、プロジェクト全期間を通じた地道な関係構築

- 個別最適化:全員に同じアプローチではなく、各ステークホルダーに合わせた対応

- 組織的な取り組み:個人の努力だけでなく、PMOによる仕組みとプロセスの整備

実践のための具体的なアクションプラン

本記事の内容を明日から実践するために、以下のチェックリストを活用してください。

- ☐ 現在のプロジェクトのステークホルダーマップを作成する

- ☐ 各ステークホルダーの立場(賛成・中立・反対)を5段階で評価する

- ☐ 反対派・無関心層トップ3との個別対話の予定を入れる

- ☐ ステークホルダー情報を一元管理するフォーマットを作る

- ☐ 月次のステークホルダー満足度調査を設計・実施する

- ☐ 早期警告サインのモニタリング項目を定義する

- ☐ プロジェクトの成果を可視化するダッシュボードを準備する

- ☐ 四半期ごとの成功ストーリーを発信する計画を立てる

日本PMO協会の実践ガイドラインでは、「ステークホルダマネジメントは技術ではなく、芸術である」と表現されています。定型的な手法を学ぶことは重要ですが、最終的には各プロジェクト、各組織、各人の状況に応じて、創造的にアプローチを組み立てる必要があります。

今日から始める第一歩

完璧なステークホルダマネジメントを最初から実現することは不可能です。重要なのは、小さくても具体的な一歩を踏み出すことです。

まずは、あなたのプロジェクトで最も関係構築が難しいと感じている1人のステークホルダーを思い浮かべてください。その人の立場、懸念、背景を理解するための30分の対話の時間を、今週中に設定してください。

この一歩が、プロジェクト成功への大きな道のりの始まりとなります。反対派や無関心層を「敵」としてではなく、「まだ十分に理解されていない味方候補」として捉え直すことで、あなたのプロジェクトマネジメントは確実に進化します。

PMOの専門家として、そしてプロジェクトマネジメントのプロフェッショナルとして、人と人とをつなぎ、組織全体を成功に導く―それが、これからのあなたの使命です。