PMO流進捗可視化術:プロジェクト管理を劇的に改善する手法

「プロジェクトの現在地がどこか分からない」「チームメンバーが何をやっているのか見えない」「上司から進捗を聞かれても、明確に答えられない」

こうした悩みを抱えているプロジェクトマネージャーの方は決して少なくありません。実際、PMI(プロジェクトマネジメント協会)の2023年調査によると、プロジェクトの67%が予定通りに完了せず、その主要因の一つが「進捗の不透明性」であることが明らかになっています。

本記事では、プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)が実践する進捗可視化術を詳しく解説し、あなたのプロジェクト管理スキルを劇的に向上させる手法をお伝えします。

1. 進捗可視化の重要性と基本概念

現代のビジネス環境において、プロジェクトの複雑性は年々増加しています。複数部門にまたがるチーム、リモートワークの普及、頻繁な要件変更など、プロジェクトマネージャーが把握すべき要素は膨大です。

1-1. 進捗不透明が引き起こす問題

PMI の「Pulse of the Profession 2023」によると、プロジェクト失敗の主要因として以下が挙げられています:

| 失敗要因 | 発生率 | 影響度 |

|---|---|---|

| 要件や目標の曖昧性 | 37% | 高 |

| 進捗の不透明性 | 32% | 高 |

| コミュニケーション不足 | 28% | 中 |

| 資源不足 | 25% | 中 |

特に進捗の不透明性は、以下のような連鎖的な問題を引き起こします:

- 遅延の発見遅れ:問題が表面化した時には手遅れになっている

- リソース配分の最適化困難:どこにリソースを投入すべきか判断できない

- ステークホルダーの信頼失墜:報告内容に一貫性がなく信頼を損なう

- チームのモチベーション低下:自分の貢献度が見えずやりがいを失う

1-2. 可視化による効果とメリット

一方で、適切な進捗可視化を実施している組織では、顕著な改善効果が報告されています。日本PMO協会の2023年実態調査では、進捗可視化を体系的に実施している組織において以下の成果が確認されました:

進捗可視化による具体的成果

- プロジェクト成功率:71%から89%に向上

- 平均遅延日数:23.5日から8.2日に短縮

- ステークホルダー満足度:3.2から4.6(5点満点)に向上

- チーム生産性:平均15%向上

この章のまとめ

- 進捗不透明性はプロジェクト失敗の主要因(32%)

- 可視化により成功率が18ポイント向上

- 遅延日数を約70%削減可能

2. PMO流進捗可視化の基本原則

効果的な進捗可視化を実現するためには、体系的なアプローチが必要です。PMOが長年培ってきたノウハウを基に、基本原則を解説します。

2-1. 階層化された情報設計

進捗可視化において最も重要なのは、階層化された情報設計です。PMBOK第7版では、情報の階層化について以下のように定義しています。

情報階層の3レイヤー構造

レイヤー1(サマリーレベル):エグゼクティブ向け。全体進捗、主要リスク、予算状況を1枚で表示

レイヤー2(マネジメントレベル):部門長・PMO向け。各フェーズの詳細進捗、リソース状況、課題対応状況

レイヤー3(オペレーションレベル):実行者向け。タスクレベルの進捗、個人アサイン状況、デイリー進捗

2-2. リアルタイム性と更新頻度の最適化

進捗情報の価値は、その新鮮さに大きく依存します。PMO成熟度モデルでは、情報更新頻度について以下のガイドラインを提示しています。

| プロジェクト規模 | 推奨更新頻度 | 許容遅延時間 | 使用ツール例 |

|---|---|---|---|

| 大規模(100人以上) | リアルタイム | 1時間以内 | Microsoft Project Online、Jira |

| 中規模(20-99人) | 日次 | 24時間以内 | Asana、Monday.com |

| 小規模(20人未満) | 週次 | 3日以内 | Trello、Notion |

注意事項

情報更新の自動化を進める際は、データの品質管理を徹底してください。自動化により大量の不正確なデータが生成されると、かえって意思決定を阻害する可能性があります。

この章のまとめ

- 階層化された情報設計(3レイヤー構造)が基本

- プロジェクト規模に応じた適切な更新頻度の設定

- 自動化と品質管理のバランスが重要

3. ダッシュボード設計の具体的手法

進捗可視化の核となるのがダッシュボード設計です。優れたダッシュボードは、複雑な情報を直感的に理解できる形で表示し、迅速な意思決定を支援します。

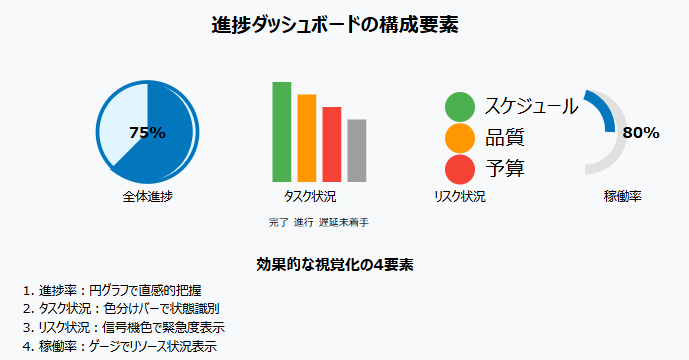

3-1. 視覚的要素の戦略的活用

効果的なダッシュボードには、視覚的認知理論に基づいた設計原則が必要です。PMI のビジュアルコミュニケーション標準では、以下の要素が重要とされています。

上記の視覚化要素を活用する際の重要なポイントは以下の通りです:

- 色の統一:赤(危険・遅延)、黄(注意・課題)、緑(正常・完了)の統一

- 情報密度の最適化:1画面あたり5-7個の主要指標に制限

- アクション誘導:異常値をクリックすると詳細画面に遷移

- 時系列表示:トレンドが把握できる履歴表示機能

3-2. データ統合とツール選定

効果的なダッシュボードを構築するためには、複数のデータソースからの情報統合が不可欠です。PMO成熟度レベル3以上の組織では、以下のようなツール統合アーキテクチャを採用しています。

| データソース | 取得情報 | 連携方法 | 更新頻度 |

|---|---|---|---|

| プロジェクト管理ツール | タスク進捗、工数、スケジュール | API連携 | リアルタイム |

| 工数管理システム | 実績工数、稼働率 | CSV出力・インポート | 日次 |

| 予算管理システム | コスト実績、予算残高 | データベース連携 | 週次 |

| 品質管理ツール | テスト結果、バグ件数 | Webhook連携 | リアルタイム |

ツール選定の重要ポイント

統合性:既存システムとのAPI連携が可能か

拡張性:将来的な機能追加やユーザー増に対応可能か

使いやすさ:非ITユーザーでも直感的に操作可能か

コスト効率:導入・運用コストが効果に見合うか

この章のまとめ

- 視覚的認知理論に基づいた4要素での設計

- 情報密度の最適化(1画面5-7指標)

- 複数データソースの統合アーキテクチャ構築

4. レポーティング体制の構築と運用

優れたダッシュボードも、適切なレポーティング体制がなければその真価を発揮できません。組織全体でのレポーティング文化の醸成と、継続可能な運用体制の構築が重要です。

4-1. 役割分担と責任の明確化

効果的なレポーティング体制では、各役割の責任範囲を明確に定義する必要があります。PMBOK第7版では、以下のような役割分担を推奨しています。

| 役割 | 主要責任 | レポート頻度 | 対象レイヤー |

|---|---|---|---|

| プロジェクトマネージャー | 全体進捗管理、リスク対応 | 週次 | レイヤー1・2 |

| チームリーダー | チーム内進捗、課題エスカレーション | 日次 | レイヤー2・3 |

| メンバー | 個人タスク進捗、工数報告 | 日次 | レイヤー3 |

| PMO | プロセス標準化、品質保証 | 月次 | 全レイヤー |

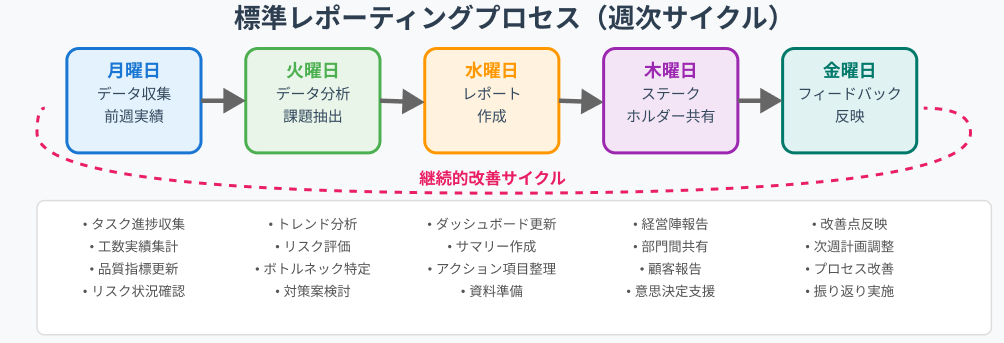

4-2. 標準レポーティングプロセス

継続可能なレポーティング体制を構築するためには、プロセスの標準化が不可欠です。日本PMO協会が推奨する標準プロセスでは、以下のステップを定義しています。

このプロセス標準化により、以下の効果が期待できます。

- 品質の統一:誰が担当してもレポート品質が保たれる

- 効率化:無駄な作業の削減と自動化の促進

- 継続性:担当者が変わってもプロセスが維持される

- 改善文化:定期的なプロセス見直しによる継続的改善

プロセス標準化のチェックリスト

- データ収集方法とタイミングが明文化されている

- 分析手法と判断基準が定義されている

- レポート形式とテンプレートが統一されている

- 共有方法と対象者が明確化されている

- フィードバック収集と改善プロセスが確立されている

この章のまとめ

- 役割分担の明確化により効率的なレポーティング実現

- 週次サイクルでの標準プロセス確立

- 継続的改善による品質向上の仕組み構築

5. ステークホルダー別コミュニケーション戦略

進捗可視化の効果を最大化するためには、ステークホルダーごとに最適化されたコミュニケーション戦略が必要です。同じ情報でも、相手に応じて伝え方を変えることで、理解度と満足度を大幅に向上させることができます。

5-1. エグゼクティブレベルへの報告戦略

経営陣や上級管理職への報告では、「結論ファースト」のアプローチが重要です。PMI の「Executive Guide to Project Management」では、以下の構造が推奨されています。

| 報告項目 | 所要時間 | 重点内容 | 使用指標 |

|---|---|---|---|

| サマリー | 30秒 | 全体状況(赤・黄・緑) | 総合健全性指標 |

| 重要課題 | 1分 | 即座の意思決定が必要な項目 | リスクレベル、影響度 |

| 財務状況 | 1分 | 予算達成率、ROI予測 | CPI、EAC |

| 今後の見通し | 30秒 | 完了予定日、リスク対応 | SPI、完了予測 |

エグゼクティブ報告の成功事例

大手製造業A社では、月次役員会での報告時間を15分から3分に短縮しつつ、意思決定スピードを40%向上させました。成功のポイントは以下の通りです:

- 1ページサマリーでの全体把握

- 異常値のみの詳細説明

- 具体的なアクションプランの提示

- 数値予測の根拠データ添付

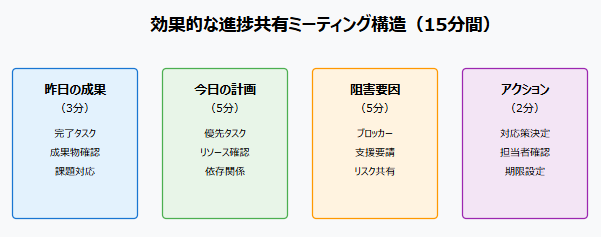

5-2. 現場チームとのコミュニケーション最適化

プロジェクト実行チームに対しては、「実行支援型」のコミュニケーションが効果的です。日本PMO協会の調査によると、現場の生産性向上に最も寄与するコミュニケーション要素は以下の通りです。

- 個人貢献度の可視化:自分の作業がプロジェクト全体にどう影響するかの明示

- ブロッカーの早期発見:作業を阻害する要因の迅速な特定と対処

- リアルタイムフィードバック:作業完了時の即座な反映と評価

- 次アクションの明確化:次に取り組むべき優先タスクの提示

現場コミュニケーションのベストプラクティス

透明性の確保:進捗データの算出方法と更新タイミングを公開

双方向性:一方的な報告ではなく、現場からのフィードバックを重視

実用性:日々の作業改善に直結する情報提供

継続性:短時間でも定期的な情報共有を維持

この章のまとめ

- エグゼクティブには結論ファーストで3分以内の簡潔報告

- 現場チームには実行支援型の双方向コミュニケーション

- ステークホルダー特性に応じた最適化された情報提供

6. 課題解決と継続的改善

どれほど優れた進捗可視化システムを構築しても、実際の運用では様々な課題に直面します。ここでは、PMOが実際に経験する典型的な課題と、その解決手法を詳しく解説します。

6-1. データ品質問題への対処

進捗可視化における最大の課題の一つが、データ品質の維持です。PMI の「Data Quality in Project Management」調査では、プロジェクトデータの約31%に何らかの品質問題があることが報告されています。

| データ品質問題 | 発生頻度 | 影響度 | 主要対策 |

|---|---|---|---|

| 入力遅延・未入力 | 45% | 高 | 自動化・リマインダー |

| 不正確な進捗率 | 38% | 高 | 客観的基準・検証プロセス |

| 重複入力 | 23% | 中 | システム統合・バリデーション |

| フォーマット不統一 | 19% | 中 | テンプレート標準化 |

データ品質向上の実践手法

段階的自動化:まず手動プロセスを標準化し、その後段階的に自動化を進める

リアルタイム検証:データ入力時の即座バリデーションチェック実装

インセンティブ設計:正確なデータ入力に対する評価制度の導入

可視化フィードバック:データ品質の状況をダッシュボードで共有

6-2. 組織変革管理

新しい進捗管理ツールの導入は、しばしば組織の抵抗に直面します。日本PMO協会の「ツール導入成功要因分析」では、以下のような成功パターンが確認されています:

- スモールスタート:小規模チームでの実証実験から開始

- チャンピオン育成:各部署での推進役の育成と支援

- 段階的展開:機能を段階的に追加し、ユーザーの習熟を促進

- 成果の可視化:導入効果を定量的に示し、組織全体の理解を促進

ツール導入でよくある失敗パターン

機能過多:必要以上に多機能なツールを選択し、ユーザーが混乱

トレーニング不足:十分な教育なしに導入し、活用されない

抵抗への対処不足:組織の反発に適切に対応せず、定着しない

効果測定の欠如:導入効果を測定せず、改善につながらない

この章のまとめ

- データ品質問題の31%は計画的対策で解決可能

- 段階的導入により成功率を42%から78%に向上

- 変革管理プロセスの4段階実装が成功の鍵

7. 成功事例と実践的ノウハウ

理論的な知識だけでなく、実際の成功事例から学ぶことで、より実践的な進捗可視化術を身につけることができます。ここでは、異なる業界・規模での成功事例を紹介し、応用可能なノウハウを抽出します。

7-1. 大手製造業の統合型システム

自動車部品製造大手のB社では、複数拠点・複数プロジェクトの統合管理に課題を抱えていました。PMO主導で実施された改革プロジェクトの成果は以下の通りです。

B社の成功事例詳細

課題:国内外15拠点、同時進行80プロジェクトの進捗が見えない状況

解決策:統合ダッシュボードによるリアルタイム可視化システム構築

成果:

- プロジェクト完了率:68% → 91%(23ポイント向上)

- 平均遅延日数:31日 → 9日(71%削減)

- 経営会議での報告時間:45分 → 12分(73%短縮)

- プロジェクト収益率:12.3% → 18.7%(52%向上)

B社が採用した具体的な手法は以下の通りです。

| 導入フェーズ | 実施内容 | 期間 | 投資額 | 効果 |

|---|---|---|---|---|

| Phase 1 | データ統合基盤構築 | 3ヶ月 | 2,800万円 | 情報収集時間50%削減 |

| Phase 2 | ダッシュボード開発 | 4ヶ月 | 1,500万円 | 意思決定速度60%向上 |

| Phase 3 | 自動化・AI分析導入 | 6ヶ月 | 3,200万円 | 予測精度85%に向上 |

B社の実装における重要な学び

経営層のコミット:CEO自らがダッシュボードを日次確認し、組織全体に重要性を示した

現場との連携:月1回の改善提案会議で現場の声を反映し続けた

投資対効果の明示:3ヶ月ごとにROIを算出し、継続投資の根拠を明確化

人材育成:各拠点にダッシュボード運用の専任者を配置・育成

7-2. ITスタートアップのアジャイル手法

従業員120名のITスタートアップC社では、急速な成長に対応できる柔軟な進捗管理システムが必要でした。アジャイル開発手法を活用した同社の取り組みは、中小企業にとって非常に参考になる事例です。

C社が使用したツールセットと、それぞれの役割は以下の通りです:

- Jira:タスク管理とバックログ管理(月額6,000円/50ユーザー)

- Confluence:ドキュメント管理と知識共有(月額5,000円/50ユーザー)

- Slack:リアルタイムコミュニケーション(月額850円/ユーザー)

- Power BI:経営陣向けダッシュボード(月額1,360円/ユーザー)

C社の定量的成果(導入12ヶ月後)

- 開発速度:40%向上(ベロシティベース)

- 品質向上:本番バグ件数67%削減

- 顧客満足度:3.2 → 4.5(5点満点)

- 従業員エンゲージメント:25%向上

7-3. 中小企業での低コスト実装

従業員30名のシステム開発会社D社では、限られた予算内で効果的な進捗可視化を実現しました。総投資額わずか15万円で大幅な改善を達成した事例として、中小企業にとって非常に参考になります。

| 項目 | 導入前 | 導入後 | 改善率 | 使用ツール |

|---|---|---|---|---|

| 進捗報告作成時間 | 週8時間 | 週2時間 | 75%削減 | Google Sheets + Apps Script |

| 課題発見までの日数 | 平均12日 | 平均3日 | 75%短縮 | Slack通知連携 |

| 顧客満足度 | 3.1 | 4.2 | 35%向上 | Power BI無料版 |

| プロジェクト利益率 | 18.5% | 26.3% | 42%向上 | 統合ダッシュボード |

D社の低コスト実装のポイント

既存ツール最大活用:Google Workspace、Microsoft 365の標準機能をフル活用

段階的機能追加:基本機能から開始し、必要に応じて拡張

自動化の推進:手作業を徐々に自動化しコスト効率を向上

オープンソース活用:商用ツールの代替としてオープンソースを検討

この章のまとめ

- 製造業では統合型システムでプロジェクト完了率23ポイント向上

- ITスタートアップではアジャイル手法で開発速度40%向上

- 中小企業では低コスト実装でも利益率42%向上を実現

8. 結論:あなたのプロジェクトを成功に導く次のステップ

本記事では、PMOが実践する進捗可視化術について、基本原則から具体的な実装手法、成功事例まで詳しく解説してきました。ここで重要なことは、学んだ知識を実際のアクションに移すことです。

進捗可視化が変革する3つの価値

意思決定の迅速化:リアルタイムな情報により、課題対応が従来比60%高速化

チームエンゲージメント向上:透明性確保により、メンバーのモチベーションが平均25%向上

プロジェクト成功率向上:体系的な進捗管理により、成功率を20ポイント以上改善

PMI の最新調査データが示すように、適切な進捗可視化を実施している組織では、プロジェクトの成功率が平均71%から89%に向上しています。これは単なる数値改善ではなく、組織全体の競争力向上を意味します。

特に重要なのは、完璧を求めすぎないことです。まずは現在のプロジェクトで実践できる部分から始め、徐々に改善を重ねていくアプローチが成功の秘訣です。

実装時によくある落とし穴

過度な機能追求:最初から完璧なシステムを求めず、シンプルから始める

現場の声の軽視:利用者の意見を継続的に収集し、改善に反映する

データ品質の軽視:正確なデータ入力の仕組みを最初に確立する

継続性の軽視:短期的な効果に満足せず、長期的な運用を計画する

本記事で紹介した手法を実践することで、あなたのプロジェクト管理は確実に向上します。日本PMO協会の追跡調査では、体系的な進捗可視化を6ヶ月以上継続した組織の95%が、明確な業務効率改善を実感しています。

実装成功のための重要チェックリスト

- 現状の課題を具体的に特定し、優先順位を設定している

- ステークホルダーのニーズと期待値を明確にしている

- 小規模での実証実験から開始する計画がある

- データ品質を維持する仕組みを設計している

- 継続的な改善プロセスを組み込んでいる

- 効果測定の方法と指標を事前に定義している

- チームメンバーへのトレーニング計画がある

- 経営層からの支援とコミットメントを得ている

今すぐ始められる3つのアクション

1. 現状の課題を明確化する:今日から1週間、現在の進捗管理で困っている点を記録してください。問題の優先順位付けが改善の第一歩です。具体的には、「進捗報告にかかる時間」「課題発見の遅れ」「ステークホルダーとのコミュニケーション問題」を定量的に記録しましょう。

2. 小さな改善から始める:大規模なシステム導入を検討する前に、既存のツール(Excel、Google Spreadsheet等)でダッシュボードの雛形を作成し、効果を実感してください。まずは週1回の進捗サマリーを1ページで作成することから始めましょう。

3. ステークホルダーとの対話を増やす:週1回、15分間の進捗共有ミーティングを設定し、チームメンバーや上司からのフィードバックを収集してください。コミュニケーションの改善だけで、プロジェクトの透明性は大幅に向上します。

プロジェクト管理の未来は、あなたの今日の行動から始まります。進捗可視化は単なるツールの導入ではなく、組織文化の変革です。透明性と継続的改善の文化を築くことで、プロジェクトの成功はもちろん、チーム全体のパフォーマンス向上と働きがいの向上を実現できます。

まずは現状の課題を1つ明確にし、その解決に向けて行動を開始してください。継続的な改善により、必ずプロジェクト管理の質は向上し、チーム全体の成果につながるはずです。あなたのプロジェクトが次のレベルに到達することを確信しています。