PMOが推進するプロジェクト管理プロセス改善の継続的取り組み

「なぜ同じような問題が毎回のプロジェクトで繰り返されるのか」「前回の反省点が次のプロジェクトに活かされていない」──こうした悩みを抱えるプロジェクトマネージャーは少なくありません。PMI(Project Management Institute)の調査によると、プロジェクトの失敗要因の約58%は、過去の教訓が組織内で共有・活用されていないことに起因しています。

プロジェクトマネジメントにおいて、継続的なプロセス改善は単なる理想ではなく、組織の競争力を左右する重要な取り組みです。しかし、多くの組織では改善活動が一過性のものに終わり、体系的な改善サイクルが構築できていません。

本記事では、PMO(Project Management Office)が中心となって推進する、プロジェクト管理プロセスの継続的改善について、実践的な手法と成功事例を交えながら詳しく解説します。改善点の特定から実装、効果測定まで、組織に根付く改善文化の構築方法を学びましょう。

1. プロジェクト管理プロセス改善の必要性と現状

プロジェクトマネジメントの世界では、環境変化のスピードが加速し続けています。ビジネス要求の複雑化、技術革新の加速、グローバル化の進展など、プロジェクトを取り巻く状況は日々変化しており、従来の管理手法だけでは対応が困難になってきています。

1-1. 多くの組織で見られるプロセス改善の課題

日本PMO協会の2024年調査によると、国内企業の約67%が「プロジェクト管理プロセスに改善の余地がある」と認識していますが、実際に継続的な改善活動を実施できている組織はわずか23%にとどまっています。

多くの組織で見られる典型的な課題は以下の通りです。

| 課題カテゴリー | 具体的な問題 | 発生頻度 |

|---|---|---|

| 教訓の未活用 | プロジェクト終了後の振り返りが形式的で、教訓が次に活かされない | 72% |

| 標準化の欠如 | プロジェクトごとに管理手法がバラバラで、ベストプラクティスが共有されない | 68% |

| 測定指標の不在 | 改善効果を定量的に測定する仕組みがない | 61% |

| 改善活動の継続性 | 改善活動が一時的な取り組みで終わり、定着しない | 58% |

これらの課題の根本原因は、組織的な改善メカニズムの欠如にあります。個々のプロジェクトマネージャーの努力に依存するのではなく、PMOが中心となって体系的な改善活動を推進する必要があります。

1-2. 継続的改善がもたらす組織への効果

PMBOKガイド第7版では、プロジェクトマネジメントの原則の一つとして「継続的学習と改善」が明記されています。継続的なプロセス改善に取り組む組織は、そうでない組織と比較して、明確な成果の違いを示しています。

PMIの「Pulse of the Profession 2024」によると、成熟したプロセス改善文化を持つ組織では、以下のような成果が報告されています。

- プロジェクト成功率が平均38%向上:体系的な改善活動により、プロジェクトの目標達成率が大幅に改善

- コスト超過の削減率42%:過去の教訓を活かすことで、予算管理の精度が向上

- スケジュール遅延の削減率35%:プロセスの最適化により、納期遵守率が改善

- チームの生産性向上27%:効率的なプロセスにより、付加価値の高い業務に集中可能

重要ポイント

継続的なプロセス改善は、単なる業務効率化ではありません。組織全体の学習能力を高め、変化に強い適応力のある組織文化を構築することが本質的な目的です。PMOはこの改善文化を醸成する中核的な役割を担います。

2. PMOが担うプロセス改善の中心的役割

プロジェクト管理プロセスの継続的改善において、PMOは単なる管理部門ではなく、組織全体の改善活動を推進する戦略的な役割を果たします。PMIが定義するPMOの機能の中でも、プロセス改善は最も重要な責務の一つとされています。

2-1. PMOが持つ組織横断的な視点と権限

PMOがプロセス改善を主導すべき理由は、その組織的な位置づけと役割にあります。個々のプロジェクトマネージャーは自身のプロジェクトに集中するため、組織全体の最適化を図ることは困難です。一方、PMOは複数のプロジェクトを俯瞰し、組織レベルでの改善を推進できる立場にあります。

PMOがプロセス改善において発揮すべき主要な機能は以下の通りです。

| PMOの機能 | プロセス改善における役割 | 期待される成果 |

|---|---|---|

| 標準化の推進 | プロジェクト管理手法やテンプレートの統一、ベストプラクティスの文書化 | プロジェクト間の品質のばらつき削減 |

| 知識管理 | 教訓データベースの構築、過去事例の分析と共有 | 組織知の蓄積と活用 |

| 測定と分析 | KPIの設定、パフォーマンスデータの収集と分析 | データに基づく改善判断 |

| トレーニング | プロジェクトマネージャー育成、新プロセスの教育 | 組織全体のスキル向上 |

2-2. 改善活動を成功させるPMOの体制構築

効果的なプロセス改善活動を推進するためには、PMO内に適切な体制を構築する必要があります。日本PMO協会の推奨モデルでは、PMO内にプロセス改善を専門に担当するチームまたは担当者を配置することが重要とされています。

プロセス改善を担当するPMOメンバーには、以下のようなスキルセットが求められます。

- プロジェクトマネジメントの実務経験:現場の課題を理解し、実践的な改善策を提案できる

- データ分析能力:プロジェクトデータを分析し、改善機会を特定できる

- 変革管理スキル:組織に新しいプロセスを定着させるための変革推進力

- コミュニケーション能力:プロジェクトチームや経営層との効果的な対話

- 継続的改善の手法知識:PDCA、カイゼン、リーン手法などの理解

成功事例:大手IT企業A社のPMO体制

A社では、PMO内に「プロセス改善チーム」を設置し、3名の専任メンバーを配置しました。このチームは四半期ごとにプロジェクトデータを分析し、改善優先度の高い領域を特定。現場のプロジェクトマネージャーと協働で改善策を立案・実装する体制を構築しました。結果として、2年間でプロジェクト成功率が52%から78%に向上しました。(出典:日本PMO協会「PMO成功事例集2024」)

この章のまとめ

- PMOは組織横断的な視点から、プロセス改善を主導する最適な立場にある

- 標準化、知識管理、測定分析、トレーニングの4つの機能が改善活動の基盤

- 専任のプロセス改善チームを設置し、適切なスキルを持つメンバーを配置することが成功の鍵

3. 改善点の特定:データに基づく課題の発見

効果的なプロセス改善の第一歩は、正確な課題の特定です。感覚や経験だけに頼るのではなく、データに基づいて改善が必要な領域を科学的に特定することが重要です。PMOは組織全体のプロジェクトデータにアクセスできる立場を活かし、体系的な分析を行う必要があります。

3-1. プロジェクトデータの収集と分析手法

PMBOKガイドでは、プロジェクトパフォーマンスの測定に使用すべき主要な指標として、スケジュール、コスト、品質、スコープの4つの要素を挙げています。これらのデータを組織横断的に収集・分析することで、改善が必要な領域を特定できます。

PMOが収集すべき主要なプロジェクトデータは以下の通りです。

| データカテゴリー | 具体的な測定項目 | 収集頻度 |

|---|---|---|

| スケジュール | 計画vs実績の差異、マイルストーン達成率、クリティカルパス遅延 | 週次 |

| コスト | 予算vs実績、コスト超過率、EVM指標(CPI、SPI) | 月次 |

| 品質 | 欠陥発見率、手戻り工数、顧客満足度 | フェーズ終了時 |

| リスク | リスク発生率、対応の有効性、予防措置の実施率 | 月次 |

| 変更管理 | 変更要求数、承認率、影響度分析の精度 | 週次 |

これらのデータを収集する際、PMOは統一されたフォーマットとツールを使用することが重要です。データの標準化により、プロジェクト間の比較分析が可能になり、組織全体のトレンドや傾向を把握できます。

3-2. 教訓データベースの構築と活用

定量データだけでなく、プロジェクトから得られる定性的な教訓も重要な改善の源泉です。PMIの調査によると、教訓データベースを効果的に活用している組織は、そうでない組織と比較して、同種の問題の再発率が平均47%低いことが報告されています。

効果的な教訓データベースを構築するためには、以下の要素が必要です。

- ☐ 構造化されたフォーマット:問題、原因、対応策、結果を明確に記録

- ☐ カテゴリー分類:検索性を高めるための適切な分類体系

- ☐ アクセスの容易性:プロジェクトマネージャーが必要なときにすぐに参照できる

- ☐ 定期的な更新:プロジェクト終了時だけでなく、重要な教訓は随時記録

- ☐ 活用状況の追跡:教訓が実際に参照され、活用されているかをモニタリング

重要ポイント

教訓データベースは「作って終わり」ではありません。PMOは教訓の活用状況を定期的に確認し、実際にプロジェクトで参照され、活用されているかを追跡する必要があります。活用率が低い場合は、アクセス方法の見直しや、プロジェクト開始時の教訓レビュー会議の義務化などの対策を講じましょう。

この章のまとめ

- 改善点の特定には、定量データと定性的な教訓の両方を活用する

- スケジュール、コスト、品質、リスクなどの主要指標を統一フォーマットで収集

- 教訓データベースは構造化し、アクセスしやすく、定期的に更新することが重要

4. 改善策の立案と優先順位付け

データ分析によって改善が必要な領域を特定した後、次のステップは具体的な改善策の立案です。限られたリソースの中で最大の効果を得るためには、改善施策の優先順位付けが極めて重要になります。

4-1. 根本原因分析と改善策の検討

表面的な問題に対処するだけでは、真の改善は実現しません。PMOは根本原因分析を実施し、問題の本質的な原因を特定する必要があります。PMIが推奨する手法として、「なぜなぜ分析(5 Whys)」や「フィッシュボーン図(特性要因図)」などがあります。

根本原因分析のプロセスは以下のステップで進めます。

- 問題の明確化:具体的な事実とデータに基づいて問題を定義

- 要因の洗い出し:ブレーンストーミングで考えられる要因を列挙

- 要因の深掘り:「なぜ」を繰り返し、真の原因を特定

- 根本原因の検証:特定した原因が本当に問題の根源かをデータで確認

- 改善策の立案:根本原因に対応する具体的な対策を検討

成功事例:製造業B社の根本原因分析

B社では「プロジェクトの進捗報告が遅れる」という問題が頻発していました。PMOが根本原因分析を実施した結果、報告書の作成方法が標準化されておらず、各プロジェクトマネージャーが独自の形式で報告書を作成していることが判明。標準テンプレートを導入し、必要項目を明確化したことで、報告書作成時間が平均65%削減され、報告の遅延が解消されました。(出典:日本PMO協会「プロセス改善事例集2024」)

4-2. 改善施策の優先順位付けフレームワーク

改善候補が複数ある場合、すべてを同時に実施することは現実的ではありません。PMOは組織のリソースと状況を考慮し、最も効果の高い施策から優先的に実施する必要があります。

優先順位付けには、「インパクト×実現可能性マトリクス」が効果的です。この手法では、各改善施策を「ビジネスへのインパクト」と「実現の容易性」の2軸で評価します。

| 評価基準 | 高優先度 | 中優先度 | 低優先度 |

|---|---|---|---|

| インパクト大×実現容易 | 最優先で実施(Quick Win) | – | – |

| インパクト大×実現困難 | 中長期計画で実施 | リソース確保後に実施 | – |

| インパクト小×実現容易 | – | リソースに余裕があれば実施 | 見送り |

| インパクト小×実現困難 | – | – | 実施しない |

優先順位付けの際には、以下の要素も考慮に入れる必要があります。

- 組織の戦略的目標との整合性:経営戦略に貢献する改善を優先

- 緊急性:放置するとリスクが高まる問題は早期対応

- 相乗効果:複数の問題を同時に解決できる施策を優先

- ステークホルダーの期待:経営層や顧客の要望を考慮

この章のまとめ

- 根本原因分析により、表面的な対処ではなく本質的な改善を実現

- インパクトと実現可能性の2軸で改善施策の優先順位を決定

- Quick Winとなる施策から着手し、早期に成果を示すことで改善活動への信頼を獲得

5. 改善策の実装とプロセスへの組み込み

優れた改善策を立案しても、それが実際に組織のプロセスに組み込まれ、定着しなければ意味がありません。PMOは改善策の実装プロセスを計画的に管理し、現場での確実な実行を支援する必要があります。

5-1. 段階的な実装アプローチ

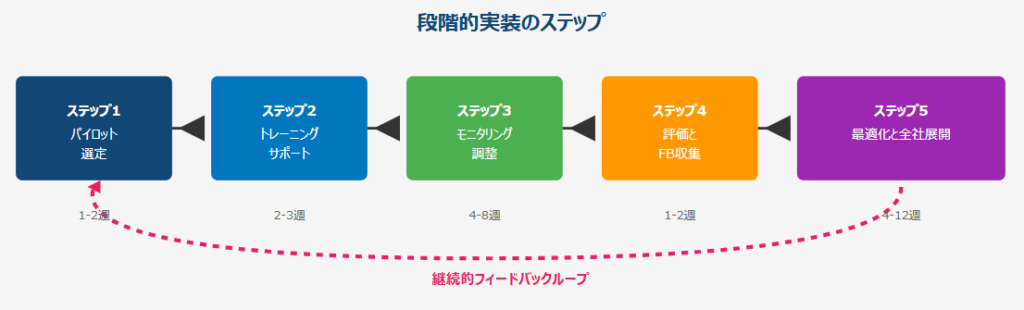

すべての改善策を一度に全社展開するのはリスクが高く、現場の混乱を招く可能性があります。PMIが推奨するのは、パイロット導入による段階的な実装です。この手法により、実装前にリスクを最小化し、必要な調整を行うことができます。

段階的実装の典型的なプロセスは以下の通りです。

- パイロットプロジェクトの選定:新しいプロセスを試験的に導入するプロジェクトを選ぶ

- トレーニングとサポート:パイロットチームに対して手厚い教育と支援を提供

- モニタリングと調整:実施状況を密に監視し、問題があれば即座に対応

- 評価とフィードバック収集:効果測定を行い、現場からの意見を集める

- プロセスの最適化:パイロットで得られた知見を元に改善策を調整

- 全社展開:最適化されたプロセスを組織全体に展開

5-2. 変革管理と現場の抵抗への対応

新しいプロセスの導入は、しばしば現場からの抵抗に直面します。PMBOKガイドでは、変革管理が成功の重要な要素であると強調されています。日本PMO協会の調査によると、プロセス改善が失敗する原因の約64%は「現場の抵抗」に起因しています。

PMOが現場の抵抗を最小化し、スムーズな変革を実現するためには、以下の施策が有効です。

- 変革の必要性を明確に伝える:なぜ変更が必要なのか、データを用いて説得力のある説明を行う

- 早期からの関与促進:改善策の立案段階から現場メンバーを巻き込み、当事者意識を醸成

- チェンジエージェントの配置:各部門に変革推進役を置き、現場とPMOの橋渡しを担当させる

- 成功体験の共有:パイロットでの成功事例を積極的に発信し、変革への期待感を高める

- フィードバックチャネルの確保:現場の声を聞く仕組みを作り、懸念や問題に迅速に対応

注意事項

プロセス変更を強制的にトップダウンで推進すると、表面的には導入されても、実際には旧プロセスが影で継続される「形骸化」のリスクがあります。PMOは現場の理解と納得を得ることに十分な時間とリソースを投資する必要があります。変革管理を軽視すると、せっかくの改善努力が無駄になる可能性があります。

この章のまとめ

- パイロット導入による段階的実装で、リスクを最小化しながら改善策を展開

- 変革管理は改善活動成功の鍵であり、現場の理解と協力が不可欠

- チェンジエージェントを活用し、現場とPMO間のコミュニケーションを円滑化

6. 効果測定と継続的なモニタリング

改善策を実装した後、その効果を定量的に測定することが継続的改善の要となります。測定なくして改善の成功を判断することはできず、次の改善サイクルにつなげることもできません。PMOは適切なKPIを設定し、継続的にモニタリングする体制を構築する必要があります。

6-1. プロセス改善のKPI設定

PMIが推奨するプロセス改善のKPIは、先行指標(Leading Indicators)と遅行指標(Lagging Indicators)の両方をバランスよく設定することです。先行指標は将来の成果を予測する指標であり、遅行指標は過去の結果を示す指標です。

| 指標タイプ | 具体例 | 測定タイミング | 活用方法 |

|---|---|---|---|

| 先行指標 | リスク管理会議の実施率、教訓データベースの参照回数、標準テンプレート使用率 | リアルタイム | 問題の早期発見と予防 |

| 遅行指標 | プロジェクト成功率、コスト超過率、スケジュール遵守率、顧客満足度 | プロジェクト終了時 | 改善効果の検証 |

効果的なKPI設定のためには、SMART原則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性がある、Time-bound:期限がある)に従うことが重要です。

PMOが設定すべき主要なプロセス改善KPIの例は以下の通りです。

- プロセス遵守率:新しいプロセスが実際にどの程度遵守されているか

- サイクルタイム短縮率:プロセス改善により業務処理時間がどの程度削減されたか

- 欠陥密度:成果物の品質が改善されているか

- チーム満足度:新プロセスに対する現場の評価

- ROI(投資対効果):改善活動への投資に対する効果

6-2. ダッシュボードによる可視化と報告

収集したKPIデータは、ダッシュボードで可視化し、ステークホルダーに定期的に報告することが重要です。日本PMO協会の推奨では、経営層向けには月次、プロジェクトマネージャー向けには週次でのレポーティングが効果的とされています。

効果的なダッシュボードには以下の要素が含まれます。

- ☐ トレンド分析:時系列でKPIの推移を表示し、改善の進捗を可視化

- ☐ ベンチマーク比較:業界標準や過去の実績と比較

- ☐ アラート機能:目標値から大きく外れた場合に警告を表示

- ☐ ドリルダウン機能:概要から詳細へ、階層的に情報を掘り下げられる

- ☐ アクションアイテム表示:改善が必要な領域と推奨アクションを明示

重要ポイント

効果測定の目的は、単に数値を追跡することではなく、継続的な学習と改善のサイクルを回すことです。データから得られた洞察を次の改善活動に活かし、組織の学習能力を高めることがPMOの重要な役割です。また、改善の成果を可視化し組織内で共有することで、改善活動への支持を高め、さらなる投資を引き出すことができます。

この章のまとめ

- 先行指標と遅行指標をバランスよく設定し、リアルタイムと事後の両方で効果を測定

- SMART原則に基づいた明確で測定可能なKPIを設定

- ダッシュボードで可視化し、ステークホルダーへの定期的な報告で透明性を確保

7. PDCAサイクルの定着と改善文化の醸成

一度の改善で終わりではなく、継続的にPDCAサイクルを回すことが、真の意味でのプロセス改善です。PMOは単に改善活動を推進するだけでなく、組織全体に改善文化を根付かせる責任を持ちます。

7-1. PDCAサイクルの組織的な実践

PMBOKガイドでも強調されているように、プロジェクトマネジメントにおけるPDCAサイクルは、品質管理の基本原則です。PMOは四半期ごとに組織レベルでのPDCAサイクルを回す仕組みを構築する必要があります。

組織レベルのPDCAサイクルは以下のように実践します。

| フェーズ | 主要活動 | 責任者 | 頻度 |

|---|---|---|---|

| Plan(計画) | データ分析、課題特定、改善計画策定、目標設定 | PMO改善チーム | 四半期初 |

| Do(実行) | パイロット実施、トレーニング、プロセス展開 | PMO+現場PM | 四半期中 |

| Check(評価) | KPI測定、効果検証、フィードバック収集 | PMO改善チーム | 四半期末 |

| Act(改善) | 標準化、教訓の文書化、次サイクルへの反映 | PMO+経営層 | 四半期末 |

7-2. 改善文化を根付かせるための施策

プロセス改善が一過性の取り組みで終わらず、組織文化として定着するためには、意図的な文化醸成活動が必要です。PMIの調査によると、改善文化が根付いた組織では、プロジェクトマネージャーの83%が「自発的に改善提案を行う」と回答しています。

改善文化を醸成するためにPMOが実施すべき施策は以下の通りです。

- 改善提案制度の導入:現場からのボトムアップの改善アイデアを奨励し、実現した提案を表彰

- 成功事例の社内発信:社内報やミーティングで改善の成果を共有し、成功を祝福

- 失敗の学習機会化:失敗を責めるのではなく、学習の機会として捉える文化を作る

- 継続的学習の支援:外部セミナーやトレーニングへの参加を奨励し、新しい知識の習得を支援

- 経営層のコミットメント確保:経営トップが改善活動の重要性を繰り返し強調

成功事例:金融機関C社の改善文化醸成

C社のPMOは、年2回の「プロセス改善フォーラム」を開催し、各プロジェクトの改善事例を発表する場を設けました。最も優れた改善提案には「ベストプラクティス賞」を授与し、提案者を表彰。この取り組みにより、3年間で改善提案数が年間12件から147件に増加し、組織全体に改善マインドが浸透しました。(出典:日本PMO協会「組織文化変革事例集2024」)

この章のまとめ

- 四半期ごとの組織レベルPDCAサイクルで、継続的な改善を実現

- 改善提案制度や成功事例の共有により、全員参加型の改善文化を醸成

- 経営層のコミットメントを確保し、トップダウンとボトムアップの両面から改善を推進

8. 結論:継続的改善で競争力を高める組織へ

プロジェクト管理プロセスの継続的改善は、一朝一夕に実現できるものではありません。しかし、PMOが中心となって体系的に取り組むことで、確実に組織の競争力を高めることができます。

本記事で解説した改善アプローチの要点を振り返りましょう。

- データに基づく課題特定:感覚ではなく、定量・定性データから改善領域を科学的に特定

- 根本原因への対処:表面的な対症療法ではなく、問題の本質的な原因に対応

- 段階的な実装:パイロット導入により、リスクを抑えながら確実に展開

- 効果の可視化:KPIで改善効果を測定し、ステークホルダーに報告

- 文化の醸成:一過性ではなく、組織文化として改善マインドを定着

PMI(Project Management Institute)の最新研究によると、組織的なプロセス改善に継続的に取り組む企業は、そうでない企業と比較して、プロジェクト成功率が平均38%高く、市場での競争優位性を維持しています。この差は、単なる効率化を超えた、組織の学習能力そのものの差と言えるでしょう。

プロジェクトマネジメントを取り巻く環境は今後も変化し続けます。新しい技術、変わりゆく顧客要求、予測困難なビジネス環境──これらに対応するためには、過去から学び、継続的に進化する組織能力が不可欠です。

今日から始められる3つのアクション

プロジェクト管理プロセスの継続的改善は、大がかりな取り組みのように感じられるかもしれません。しかし、まずは小さな一歩から始めることができます。以下の3つのアクションから、あなたの組織の改善活動をスタートさせましょう。

1. 現状の可視化: まずは自組織のプロジェクトデータを集め、どこに問題があるのかを明確にしましょう。過去3ヶ月のプロジェクトのスケジュール遵守率、コスト超過率を集計することから始めてください。

2. 小さな成功体験の創出: 全社展開を目指す前に、1つのプロジェクトで簡単な改善を試してみましょう。例えば、進捗報告のテンプレート統一など、効果が見えやすく実現しやすい施策から始めることで、改善活動への信頼を築けます。

3. 教訓の記録習慣化: 今日から、プロジェクトで発生した問題と対応策を記録する習慣を始めましょう。簡単なスプレッドシートでも構いません。継続することで、貴重な組織知が蓄積されていきます。

プロジェクトマネジメントの改善に終わりはありません。しかし、継続的に改善を積み重ねることで、あなたの組織は確実に強くなります。PMOとして、プロジェクトマネージャーとして、今日からできる一歩を踏み出しましょう。

変化に適応し、学び続ける組織こそが、これからの時代を勝ち抜く組織です。あなたの組織の継続的改善の取り組みが、プロジェクトの成功、そして組織の成長につながることを願っています。