PMOが実践するスケジュール管理の極意:遅延を防ぐ体制構築術

「今月末の納期に間に合わない」「またプロジェクトが遅延している」そんな状況に直面していませんか?

日本情報システム・ユーザー協会の「企業IT動向調査報告書2024」によると、システム開発で工期通りに完了する割合はわずか32.8%。つまり、3つのプロジェクトのうち2つは何らかの遅延が発生しているのが現実です。

しかし、この状況を改善する解決策があります。それが**PMO(プロジェクト・マネジメント・オフィス)が実践するスケジュール管理手法**です。単なる進捗確認ではなく、遅延を未然に防ぐ体制構築こそが、プロジェクト成功の鍵となります。

本記事では、実際の大手企業での成功事例をもとに、PMOが実践している「遅延を防ぐスケジュール管理の極意」を詳しく解説します。あなたのプロジェクトも必ず変わります。

1. プロジェクト遅延の現実と根本原因

プロジェクトの遅延は、多くの組織が抱える深刻な問題です。まず、現状を正確に把握することから始めましょう。

1-1. 日本企業のプロジェクト遅延実態

プロジェクト遅延の深刻さを示すデータがあります。PMBOKによると、プロジェクトの約半数が当初の計画より遅れるという調査結果が報告されています。さらに詳細に見ると、以下のような状況が浮かび上がります。

| 評価項目 | 予定通り完了した割合 | 何らかの問題が発生した割合 |

|---|---|---|

| 工期(スケジュール) | 32.8% | 67.2% |

| 予算 | 38.7% | 61.3% |

| 品質 | 24.0% | 76.0% |

これらの数字は、プロジェクト管理における根本的な課題があることを示しています。特に品質面での問題発生率が76%と最も高く、これがスケジュール遅延の大きな要因となっていることが分かります。

1-2. 遅延が生み出す組織への深刻な影響

プロジェクト遅延は単なるスケジュールの問題ではありません。組織全体に深刻な影響を及ぼします。

⚠️ プロジェクト遅延による組織への影響

財務面での影響:追加コスト発生、機会損失、ペナルティ支払い

信頼関係の悪化:顧客との関係悪化、社内での信頼失墜

チーム士気の低下:長時間労働、ストレス増加、離職率上昇

競争力の低下:市場投入の遅れ、競合他社との差拡大

これらの影響は相互に関連し合い、組織の持続的成長を阻害する悪循環を生み出します。だからこそ、根本的な解決策が必要なのです。

📋 この章のまとめ

- 日本企業の約7割のプロジェクトで何らかの遅延や問題が発生

- 品質問題が遅延の主要因子となっている

- プロジェクト遅延は組織全体の競争力に深刻な影響を及ぼす

2. PMOが実践するスケジュール管理の基本理念

PMOのスケジュール管理は、従来の進捗管理とは根本的に異なるアプローチを取ります。

2-1. 「予防型管理」から「予測型管理」への転換

多くの組織では、問題が発生してから対処する「後追い型管理」が主流です。しかし、効果的なPMOは「予測型管理」を実践しています。

予測型管理の3つの柱

1. 早期警戒システム:遅延の兆候を事前に察知する仕組み

2. リスク管理の統合:スケジュールとリスクを一体的に管理

3. 継続的改善:過去のデータから学習し、予測精度を向上

PMBOK Guideでは、スケジュール管理を「計画を立て、計画通りに作業が進んでいるかを監視し、遅延が発生した場合に適宜対応策を検討して期日までに成果物を完成させるように調整すること」と定義しています。

2-2. PMOによる階層的スケジュール管理体系

PMOが実践するスケジュール管理は、大きく分けて3つの種類があります。

| 管理レベル | 対象期間 | 主な役割 | 更新頻度 |

|---|---|---|---|

| マスタースケジュール | プロジェクト全体 | 全体計画・マイルストーン管理 | 月次 |

| 詳細スケジュール | 1-3ヶ月 | タスクレベルの進捗管理 | 週次 |

| リカバリプラン | 遅延発生時 | 遅延対策・代替手段の実行 | 随時 |

📋 この章のまとめ

- PMOは「予測型管理」で遅延を未然に防ぐ

- 階層的なスケジュール管理体系で全体最適を実現

- 早期警戒システムによりリスクを事前に察知

3. プロジェクト可視化による透明性確保

効果的なスケジュール管理の基盤は「見える化」です。PMOは情報の透明性を確保し、全関係者が同じ認識を持てる環境を構築します。

3-1. リアルタイム進捗ダッシュボードの構築

PMOが最も重視するのは、プロジェクトの現状を瞬時に把握できる仕組み作りです。従来の週次報告書では、問題発見が遅すぎます。

効果的なダッシュボードの必須要素

進捗率の可視化:単なる完了率ではなく、品質を含めた真の進捗

クリティカルパスの表示:クリティカルパス上の作業を優先的に管理することで、致命的な遅延を防ぐ

リスク指標:遅延リスクを色分けして警告表示

リソース稼働状況:人的リソースの過負荷状態を監視

成功事例として、IT企業Aでは統合プロジェクト管理システムを導入し、全プロジェクトの進捗をダッシュボードで一元管理することで、大幅な改善を実現しました。

3-2. マイルストーン管理による段階的制御

マイルストンとはプロジェクトを完遂させるために必要な「中間目標地点」です。PMOはこれらを戦略的に設定し、段階的な制御を行います。

効果的なマイルストーン管理のポイント

- 定量的な完了基準:「設計書レビュー完了+承認取得」など明確な基準設定

- ゴーノーゴー判定:各マイルストーンで次段階への進行可否を判定

- 早期警戒機能:マイルストーン到達の2週間前からリスク評価を実施

✅ 成功事例:大手製造業A社の事例

月次のマイルストーン管理により、従来40%だったプロジェクト成功率が85%まで向上。特に、各マイルストーンでの品質チェック強化が遅延防止の決定的要因となった。

📋 この章のまとめ

- リアルタイムダッシュボードで問題を即座に発見

- マイルストーン管理による段階的制御で品質と進捗を両立

- 透明性の確保により全関係者が同じ認識を共有

4. 進捗追跡メカニズムの高度化

単純な進捗率確認では、真の問題は見えません。PMOは多角的な観点から進捗を分析し、潜在的リスクを早期発見します。

4-1. アーンドバリューマネジメント(EVM)の活用

PMOが実践する高度な進捗管理手法の一つが、アーンドバリューマネジメント(EVM)です。これは、スケジュール・コスト・作業範囲を統合的に管理する手法で、プロジェクトの真の健全性を数値で把握できます。

EVM の3つの基本指標

PV(Planned Value):計画価値 – 予定していた作業の予算価値

EV(Earned Value):出来高 – 実際に完了した作業の予算価値

AC(Actual Cost):実コスト – 実際に発生したコスト

これらの指標から導き出される分析値

| 分析指標 | 計算式 | 意味 | 判断基準 |

|---|---|---|---|

| SV(スケジュール差異) | EV – PV | スケジュールの遅れ進み | 正値:進み、負値:遅れ |

| CV(コスト差異) | EV – AC | 予算との差異 | 正値:予算内、負値:超過 |

| SPI(スケジュール効率) | EV ÷ PV | スケジュール効率 | 1.0以上:良好、未満:要注意 |

| CPI(コスト効率) | EV ÷ AC | コスト効率 | 1.0以上:良好、未満:要注意 |

4-2. 「次の手」を考える進捗管理の実践

一般的な進捗管理では、WBS(Work Breakdown Structure)を作成して週1回の会議で進捗状況を確認します。しかし、これだけでは不十分です。PMOは「次の手を考える」進捗管理を実践します。

⚠️ 従来の進捗管理の問題点

感覚値による報告:担当者の主観的な進捗率で実態とのずれが発生

遅れた報告:問題発見時にはすでに手遅れの状態

都合の良い報告:ベンダーが自社に都合の良いことしか報告しない

対症療法的対応:問題発生後の後追い対応に終始

PMOが実践する「次の手を考える進捗管理」の具体的手法

- ☐ 成果物ベースの進捗確認:感覚値ではなく、実際の成果物で進捗を判定

- ☐ 前倒し課題の抽出:現在のタスクと並行して次期タスクの準備状況を確認

- ☐ 依存関係の影響分析:遅延が後続タスクに与える影響を定量的に評価

- ☐ リソース調整の事前検討:ボトルネック発生前にリソース配置を最適化

✅ 成功事例:システム統合プロジェクトでの成果

某大手金融機関では、成果物ベースの進捗管理を導入することで、従来発見が遅れがちだったシステム統合時の問題を2週間早期に発見。結果として、全体で1ヶ月のスケジュール短縮を実現した。

📋 この章のまとめ

- EVMにより定量的なプロジェクト健全性評価を実施

- 成果物ベースの進捗管理で客観的な状況把握を実現

- 「次の手を考える」先読み管理で遅延を未然に防止

5. 遅延対策の体系的アプローチ

遅延が発生した場合、PMOは感情的な対応ではなく、体系的なアプローチで解決策を実行します。

5-1. クラッシング法とファストトラッキング法の使い分け

PMBOKで定義されている遅延回復の2つの主要手法を、PMOは状況に応じて使い分けます。

5-2. 根本原因分析に基づく再発防止策

PMOは遅延が発生した場合、単なる対症療法ではなく、根本原因分析(Root Cause Analysis)を実施します。

5Why分析による根本原因究明プロセス

例:テスト工程での遅延発生

1. なぜテスト工程が遅延したのか?→ 不具合が予想以上に多かった

2. なぜ不具合が多かったのか?→ 開発工程でのレビューが不十分だった

3. なぜレビューが不十分だったのか?→ レビュー時間が確保されていなかった

4. なぜレビュー時間が確保されなかったのか?→ 開発期間を過度に短縮した

5. なぜ開発期間を過度に短縮したのか?→ 要件定義の遅延を開発工程で吸収しようとした

この分析から得られる再発防止策

- ☐ 要件定義工程での品質ゲート強化

- ☐ 各工程でのバッファ時間の適正確保

- ☐ レビュー工程の必須化とチェックリスト整備

- ☐ 早期警戒システムによる要件変更の迅速な検知

📋 この章のまとめ

- 状況に応じてクラッシング法とファストトラッキング法を使い分け

- 5Why分析で根本原因を究明し、真の解決策を実施

- 対症療法ではなく、システム的な改善により再発を防止

6. リスク管理の統合的アプローチ

PMOのスケジュール管理は、リスク管理と一体的に実施されます。遅延リスクを事前に特定し、対策を講じることで、プロジェクトの安定性を確保します。

6-1. 遅延リスクの早期特定手法

PMOは定性的・定量的の両面からリスクを評価し、遅延の可能性を数値化します。

| リスク要因 | 発生確率 | 影響度 | リスク値 | 対策優先度 |

|---|---|---|---|---|

| 要件変更・追加 | 70% | 高 | 21 | 最高 |

| 技術的課題 | 40% | 高 | 12 | 高 |

| リソース不足 | 50% | 中 | 10 | 中 |

| 外部依存の遅延 | 30% | 中 | 6 | 中 |

| 品質問題 | 60% | 低 | 6 | 低 |

リスク監視の3つのレベル

レベル1(日次監視):クリティカルパス上のタスクの遅延兆候

レベル2(週次監視):リソース稼働率とボトルネック発生状況

レベル3(月次監視):外部環境変化とプロジェクト前提条件の変化

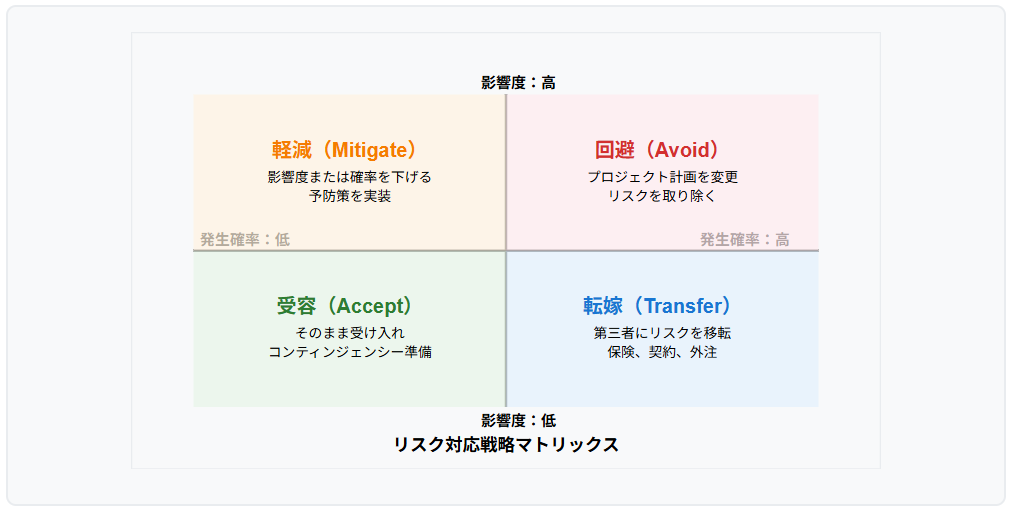

6-2. 予防的リスク対応策の実装

リスクが顕在化する前に、予防的な対応策を実装することが重要です。PMOは以下の4つの対応戦略を使い分けます。

✅ 実装事例:某システム開発プロジェクト

リスク:主要技術者の離職リスク(発生確率30%、影響度:高)

対応策:軽減戦略を採用

– ナレッジドキュメントの充実化

– 複数名でのペア開発実施

– 外部専門家との契約準備

結果:実際に離職が発生したが、2週間でリカバリを完了

📋 この章のまとめ

- 定量的リスク評価により対策の優先順位を明確化

- 3レベルのリスク監視体制で早期発見を実現

- 4つの対応戦略を使い分けて最適なリスク管理を実施

7. 成功企業のPMO実践事例

理論だけでなく、実際にPMOが大きな成果を上げた事例を通じて、具体的な実装方法を学びましょう。

7-1. 大手金融機関:システム統合プロジェクトの成功

某大手金融機関では、M&A後のシステム統合という極めて複雑なプロジェクトで、PMOの導入により劇的な改善を実現しました。

✅ プロジェクト概要

プロジェクト規模:期間18ヶ月、予算150億円、参加者500名

課題:複数システムの統合、データマイグレーション、業務プロセス統合

PMO導入前の状況:進捗の見える化不足、各部門の作業調整困難

PMOが実施した具体的施策

- 統合プロジェクト管理システムの導入

- 500名の作業状況をリアルタイムで可視化

- 依存関係を明確にしたクリティカルパス管理

- 自動的なリスク判定とアラート機能

- 階層的スケジュール管理の実装

- 経営層向け:月次マイルストーン進捗

- 部門長向け:週次詳細スケジュール

- 担当者向け:日次タスク管理

- 品質ゲートの強化

- 各フェーズ完了時の厳格な品質チェック

- 不具合発見時の即座な影響範囲分析

- 回帰テストの自動化による品質向上

成果

| 評価指標 | PMO導入前 | PMO導入後 | 改善率 |

|---|---|---|---|

| スケジュール遵守率 | 45% | 92% | +47% |

| 予算遵守率 | 60% | 98% | +38% |

| 品質問題発生率 | 23% | 8% | -15% |

| プロジェクト満足度 | 6.2/10 | 8.7/10 | +2.5 |

7-2. 製造業:グローバル展開プロジェクトでの実践

大手製造業では、グローバル展開に伴う複数拠点での同時開発プロジェクトにPMOを導入し、時差と文化の違いを乗り越えて成功を収めました。

グローバルPMOの特殊な課題と解決策

時差の課題:日本・米国・ドイツの3拠点での24時間開発体制構築

解決策:「フォローザサン」方式の導入とハンドオーバー手順の標準化

文化の違い:各国の作業スタイルと品質基準の差異

解決策:共通の作業プロセスと品質基準の策定・教育

実装したグローバルPMO体制

- ☐ 24時間連続進捗監視体制各拠点に常駐PMOを配置

- ☐ 標準化されたハンドオーバープロセス作業引き継ぎの品質確保

- ☐ 多言語対応のプロジェクト管理ツールリアルタイムでの情報共有

- ☐ 文化適応型のコミュニケーション戦略各国の特性に配慮した報告体系

成果として、18ヶ月のプロジェクト期間中

- 全拠点での同期率99.2%を達成

- 文化的摩擦による遅延を従来比80%削減

- グローバル品質基準の統一により、後工程での手戻りを90%削減

📋 この章のまとめ

- 大規模システム統合でスケジュール遵守率を45%→92%に改善

- グローバルプロジェクトで24時間体制の進捗管理を実現

- PMOの体系的アプローチが複雑なプロジェクトでも威力を発揮

8. 結論:継続的改善と未来への行動促進

PMOのスケジュール管理は一度構築したら終わりではありません。継続的な改善により、組織の成熟度を高めていくことが重要です。

8-1. プロジェクト完了後の振り返りと学習

プロジェクト完了時には、単なる成果報告ではなく、次のプロジェクトの成功に活かせる学習を抽出します。

効果的な振り返り(レトロスペクティブ)の実施方法

定量分析:計画値と実績値の詳細比較、偏差要因の特定

定性分析:チームメンバーへのインタビューによる主観的課題抽出

ベストプラクティス抽出:成功要因の特定と標準化

改善提案:具体的かつ実装可能な改善策の立案

日本PMO協会では、PMOの継続的な学習とスキル向上を支援する認定資格制度を提供しています。2025年8月からはデジタル認定証(オープンバッジ)も導入され、より利便性が向上しています。

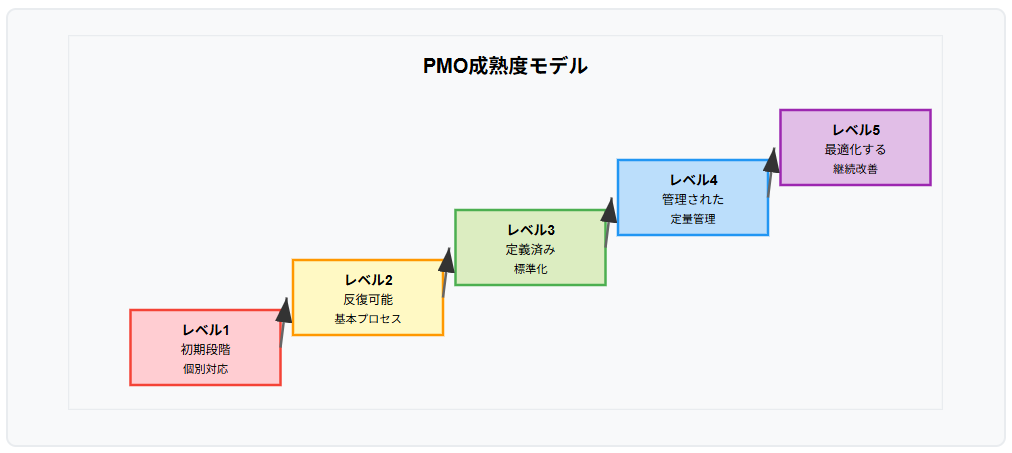

8-2. 組織的なPMO成熟度の向上

PMOの効果を最大化するためには、組織全体の成熟度を段階的に向上させることが必要です。

各成熟度レベルでの具体的な取り組み:

| 成熟度レベル | 特徴 | 主な施策 | 期待効果 |

|---|---|---|---|

| レベル1:初期段階 | 属人的な管理 | 基本的なスケジュール管理導入 | 可視化の実現 |

| レベル2:反復可能 | 基本プロセス確立 | 標準的な管理手順の策定 | 安定した成果 |

| レベル3:定義済み | 組織標準の確立 | 全社統一のPMO手法導入 | 組織全体の効率化 |

| レベル4:管理された | 定量的な管理 | メトリクス主導の意思決定 | 予測可能な成果 |

| レベル5:最適化 | 継続的改善 | 自動化とAI活用の推進 | 競争優位の確立 |

✅ あなたの行動が組織を変える

プロジェクトの遅延に悩む日々を終わらせる時が来ました。この記事で紹介したPMOのスケジュール管理手法は、決して理論だけの話ではありません。実際に多くの企業が導入し、劇的な改善を実現している実証済みの方法論です。

まず明日から始められること:

- ☐ 現在のプロジェクトでクリティカルパスを特定する

- ☐ 週次進捗会議で成果物ベースの確認を導入する

- ☐ 上位3つのリスクを特定し、予防策を立案する

- ☐ チーム内でマイルストーンの見直しを実施する

小さな一歩が大きな変化を生み出します。あなたのプロジェクトを成功に導き、組織全体の競争力向上に貢献しましょう。今こそ、PMOの実践で「遅延のないプロジェクト運営」を実現する時です。

さらなる学習とスキル向上のために

より深いPMOスキルを身につけたい方は、日本PMO協会の認定資格制度をご活用ください。プロジェクトマネジメント・アソシエイト認定資格(PJM-A)やPMOスペシャリスト認定資格(PMO-S)など、実践的なスキルを証明する資格が用意されています。

オンライン完結型の学習環境で、時間と場所に制約されることなく、あなたのペースで学習を進めることができます。