PMOが教える!ステークホルダー影響力分析で確実に成果を出す方法

「なぜあの人の一言でプロジェクトの方向性が180度変わってしまうのか」「誰に何を報告すれば効果的なのかわからない」このような悩みを抱えるプロジェクトマネージャーは少なくありません。実際に、PMI(Project Management Institute)の調査によると、プロジェクト失敗の約70%がステークホルダーマネジメントの不備に起因していることが明らかになっています。

特に日本企業では、組織階層が複雑で関係者が多岐にわたるため、「誰が本当の意思決定者なのか」「どの順番でアプローチすべきか」という判断に迷うケースが頻繁に発生します。このような状況で威力を発揮するのが、ステークホルダー影響力分析という手法です。

1. ステークホルダー影響力分析の本質と現代的意義

ステークホルダー影響力分析とは、プロジェクトに関わる全ての関係者を洗い出し、その影響力と関心度を軸に分類・分析する手法です。PMBOK第7版では、この分析を「プロジェクト成功の基盤となる重要な活動」として位置づけています。

1-1. 現代ビジネス環境における複雑性の増大

現代のプロジェクト環境は、従来とは比較にならないほど複雑化しています。デジタル変革の進展により、一つのプロジェクトに関わるステークホルダーの数は平均して10年前の2.3倍に増加しているという調査結果があります(日本PMO協会 2024年度調査報告書)。

例えば、従来の基幹システム導入プロジェクトでは、IT部門と利用部門の調整が主な課題でした。しかし現在では、セキュリティ部門、コンプライアンス部門、データプライバシー担当者、外部パートナー企業、さらには規制当局まで巻き込んだ複雑な関係性の中でプロジェクトを進める必要があります。

現代プロジェクトの特徴

ステークホルダー数の増加(平均15-30名→35-70名)、意思決定層の多層化、外部パートナーとの連携強化、規制要件の複雑化

1-2. 影響力分析が解決する根本的課題

多くのプロジェクトマネージャーが直面する根本的な課題は、「限られた時間とリソースの中で、誰に優先的にアプローチすべきか」という優先順位付けの問題です。すべてのステークホルダーに等しく時間を割くことは現実的ではありません。

PMIの研究によると、効果的なステークホルダーマネジメントを実施したプロジェクトは、そうでないプロジェクトと比較して成功率が67%向上することが明らかになっています。この差を生み出しているのが、戦略的な影響力分析に基づくアプローチです。

この章のまとめ

- 現代プロジェクトのステークホルダー構造は複雑化している

- 影響力分析は限られたリソースの効果的配分を可能にする

- 戦略的アプローチによりプロジェクト成功率が大幅に向上する

2. ステークホルダーマトリックスの構築と分類手法

効果的な影響力分析の第一歩は、適切なステークホルダーマトリックスの構築です。このマトリックスは単なる名簿作成ではなく、戦略的な関係構築の設計図となります。

2-1. 影響力と関心度による四象限分類

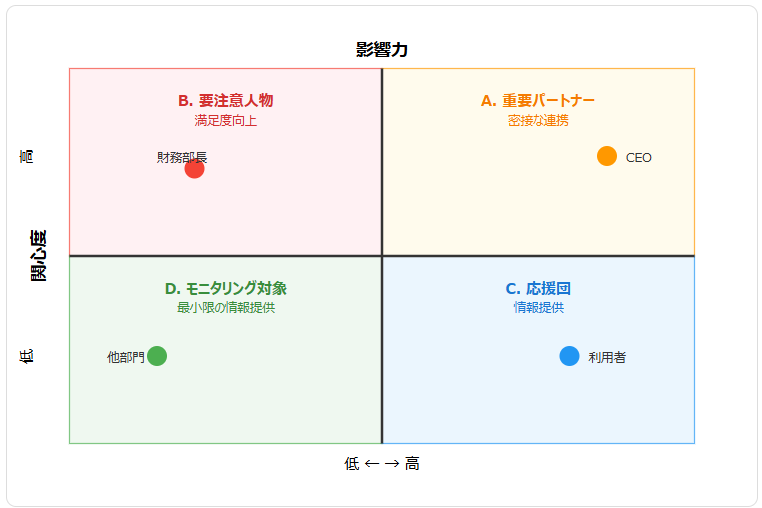

最も広く使用されているのは、「影響力」と「関心度」を軸とした四象限モデルです。このモデルは1980年代にMendelow博士によって提唱され、現在もPMBOKの標準手法として採用されています。

| 象限 | 影響力 | 関心度 | 対応戦略 | 具体的アクション |

|---|---|---|---|---|

| A. 重要パートナー | 高 | 高 | 密接な連携 | 定期的な1on1、意思決定への参画 |

| B. 要注意人物 | 高 | 低 | 満足度向上 | プロジェクト価値の説明、メリット訴求 |

| C. 応援団 | 低 | 高 | 情報提供 | 進捗共有、相談対応 |

| D. モニタリング対象 | 低 | 低 | 最小限の情報提供 | 定期報告、必要時のみ連絡 |

2-2. 日本企業特有の階層構造への対応

日本企業では、公式な組織図とは異なる「実質的な影響力」を持つ人物が存在することが多々あります。例えば、部長職でも実際の意思決定権限が限定的である一方、課長クラスでも強い発言力を持つケースがあります。

このような状況に対応するため、影響力の評価には以下の要素を総合的に判断する必要があります。

- 公式権限:組織図上の地位と権限範囲

- 実質的影響力:実際の意思決定への関与度

- 情報アクセス:重要情報への接触機会

- 人的ネットワーク:組織内外での人脈の広さ

- 専門性:プロジェクト関連分野での専門知識

日本企業での影響力評価ポイント

役職だけでなく、実際の意思決定への関与度、情報へのアクセス権限、組織内での人脈の広さを総合的に評価することが重要です。

2-3. 動的なマトリックス更新の重要性

ステークホルダーマトリックスは一度作成すれば完了というものではありません。プロジェクトの進行に伴い、関係者の関心度や影響力は変化します。

実際のプロジェクト現場では、以下のようなタイミングでマトリックスの見直しが必要になります。

- プロジェクトフェーズの移行時:要件定義から設計フェーズへの移行など

- 組織変更の発生時:人事異動や組織再編

- 課題・リスクの顕在化時:新たな利害関係者の登場

- 外部環境の変化時:規制変更や市場環境の変化

成功事例

大手製造業A社では、月次でステークホルダーマトリックスを見直すことで、プロジェクト途中での組織変更にも柔軟に対応。結果として、当初予定から2か月前倒しでの完了を実現しました。

この章のまとめ

- 四象限モデルによる体系的な分類が基本

- 日本企業では公式権限以外の要素も考慮が必要

- 定期的なマトリックス更新により動的な変化に対応

3. 上流意思決定層との効果的な関係構築戦略

プロジェクト成功の鍵を握る上流の意思決定層との関係構築は、特に繊細かつ戦略的なアプローチが求められます。この層への対応を誤ると、プロジェクト全体が頓挫するリスクがあります。

3-1. 意思決定層の真のニーズ把握

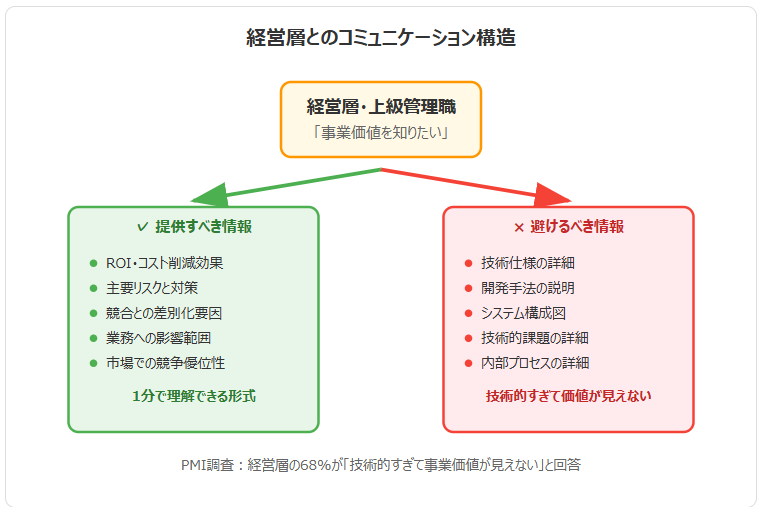

上級管理職や経営陣が本当に知りたいのは、技術的な詳細ではなく「このプロジェクトが組織にもたらす価値」です。PMIの調査によると、経営層の68%が「プロジェクトマネージャーからの報告が技術的すぎて事業価値が見えない」と回答しています。

効果的なコミュニケーションのためには、以下の観点から情報を整理する必要があります。

| 経営層の関心事 | 提供すべき情報 | 避けるべき情報 |

|---|---|---|

| 投資対効果 | ROI、コスト削減効果、売上貢献度 | 技術仕様、開発手法の詳細 |

| リスク管理 | 主要リスクと対策、影響範囲 | 技術的課題の詳細 |

| 競合優位性 | 市場での差別化要因、競合比較 | 内部プロセスの詳細 |

| 組織への影響 | 業務変更点、必要なリソース | システム構成図 |

3-2. エグゼクティブサマリーの戦略的活用

上級管理職との効果的なコミュニケーションには、「1分で理解できるエグゼクティブサマリー」の作成が不可欠です。この手法は、マッキンゼーやBCGなどのコンサルティングファームで標準的に使用されています。

効果的なエグゼクティブサマリーの構成要素は以下の通りです。

- 現状認識(20秒):プロジェクトの背景と必要性

- 解決策(20秒):提案する解決アプローチ

- 期待効果(20秒):定量的な成果とメリット

エグゼクティブサマリーの鉄則

A4用紙1枚以内、読み上げ時間1分以内、数値による裏付け必須、アクションアイテムの明確化

3-3. 定期的なタッチポイントの設計

上級管理職との関係維持には、計画的なタッチポイントの設計が重要です。頻度が高すぎると負担に感じられ、低すぎると関心を失ってしまいます。

最適なコミュニケーション頻度は、プロジェクトの重要度と期間によって決まります。一般的な目安は以下の通りです。

- 戦略的重要プロジェクト:週次の進捗報告、月次の対面報告

- 通常プロジェクト:隔週の進捗報告、月次のメール報告

- 小規模プロジェクト:月次の進捗報告、四半期の対面報告

成功事例

IT企業B社では、役員向けに「プロジェクトダッシュボード」を構築。リアルタイムでの進捗確認を可能にした結果、役員からの信頼度が向上し、追加予算の承認もスムーズに進むようになりました。

この章のまとめ

- 経営層には事業価値にフォーカスした情報提供が重要

- 1分で理解できるエグゼクティブサマリーの活用

- プロジェクト重要度に応じた適切な頻度でのコミュニケーション

4. 実践的な影響力測定とスコアリング手法

効果的なステークホルダーマネジメントには、主観的な判断だけでなく、客観的で再現性のある測定手法が必要です。ここでは、実際のプロジェクト現場で活用できる具体的なスコアリング手法を解説します。

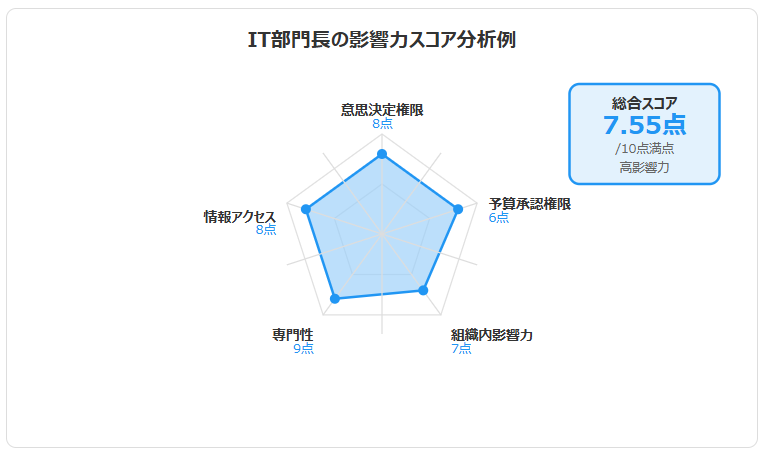

4-1. 多次元評価による影響力スコアリング

単純な「高・中・低」の3段階評価では、微妙な差異を捉えることができません。より精密な分析のためには、複数の評価軸を組み合わせた多次元評価が効果的です。

以下の5つの評価軸を各10点満点で評価し、総合スコアを算出します。

| 評価軸 | 評価基準 | 重み付け |

|---|---|---|

| 意思決定権限 | プロジェクト関連事項への決定権の強さ | 25% |

| 予算承認権限 | 予算配分や追加投資への影響力 | 20% |

| 組織内影響力 | 他部門や関係者への影響力の範囲 | 20% |

| 専門性 | プロジェクト分野での専門知識レベル | 15% |

| 情報アクセス | 重要情報への接触機会とタイミング | 20% |

例えば、IT部門長の場合:意思決定権限8点、予算承認権限6点、組織内影響力7点、専門性9点、情報アクセス8点となり、総合スコアは(8×0.25)+(6×0.20)+(7×0.20)+(9×0.15)+(8×0.20)= 7.55点となります。

4-2. 関心度の動的変化追跡

ステークホルダーの関心度は、プロジェクトの進行に伴って変化します。この変化を定量的に追跡するために、「関心度変化トレンド分析」を活用します。

関心度の測定指標として以下の要素を評価します。

- 参加頻度:会議への出席率、資料の確認頻度

- 質問量:ミーティングでの質問数、個別相談の回数

- 反応速度:メールやメッセージへの返信時間

- 提案頻度:改善提案や要望の提出回数

- 関連情報収集:プロジェクト関連情報への能動的なアクセス

関心度測定のポイント

定量的指標と定性的観察を組み合わせることで、より正確な関心度の把握が可能になります。

4-3. リスク評価との連動分析

影響力分析の結果は、プロジェクトリスク評価と密接に連動させる必要があります。高い影響力を持つステークホルダーが否定的な立場に転じた場合の影響度を事前に評価します。

リスク評価マトリックスの例

| ステークホルダー | 影響力スコア | 現在の支持度 | 反対に転じるリスク | 総合リスクレベル |

|---|---|---|---|---|

| システム部門長 | 7.5 | 支持 | 低 | 中 |

| 財務部門長 | 6.8 | 中立 | 中 | 高 |

| 利用部門課長 | 5.2 | 支持 | 中 | 中 |

| 経営企画室長 | 8.9 | 中立 | 高 | 最高 |

注意事項

高い影響力を持つステークホルダーが中立的な立場にある場合、積極的な関係構築により支持者に転換する機会として捉える必要があります。

この章のまとめ

- 多次元評価による客観的な影響力スコアリング

- 関心度の動的変化を定量的に追跡

- リスク評価との連動による総合的な分析

5. コミュニケーション戦略の個別最適化

ステークホルダー分析の結果を実際のコミュニケーション戦略に落とし込むためには、個々の特性に応じたきめ細かな対応が必要です。一律のアプローチでは、多様な背景を持つステークホルダーの心を掴むことはできません。

5-1. コミュニケーションスタイルの分類と対応

ビジネスコミュニケーションの研究において、人々のコミュニケーションスタイルは大きく4つのタイプに分類されます(DISC理論に基づく)。このフレームワークを活用することで、より効果的なアプローチが可能になります。

| タイプ | 特徴 | 効果的なアプローチ | 避けるべき対応 |

|---|---|---|---|

| 主導型(D) | 結果重視、迅速な判断 | 簡潔な報告、選択肢の提示 | 長時間の説明、詳細すぎる資料 |

| 影響型(I) | 人間関係重視、楽観的 | 対話重視、成功事例の共有 | 批判的な指摘、一方的な説明 |

| 安定型(S) | 協調重視、慎重な判断 | 段階的な説明、十分な検討時間 | 急な変更要求、プレッシャー |

| 慎重型(C) | 正確性重視、データ志向 | 詳細な資料、論理的な説明 | 感情論、根拠のない主張 |

5-2. 報告資料のカスタマイズ戦略

同じプロジェクト情報でも、受け手に応じて資料の構成や表現方法を変える必要があります。例えば、財務担当者には数値とROIを中心とした資料を、技術担当者には仕様と実装方法を詳述した資料を提供します。

効果的な資料カスタマイズの例

- 経営層向け:A4用紙1枚のサマリー、グラフ中心の視覚的表現

- 財務部門向け:詳細な予算表、ROI計算書、リスク評価

- 技術部門向け:アーキテクチャ図、技術仕様書、実装計画

- 利用部門向け:業務フロー図、操作手順書、FAQ集

成功事例

金融機関C社では、同一プロジェクトの報告資料を7つの異なるバージョンで作成。各部門の関心事に特化した情報提供により、全部門からの合意形成を3週間短縮できました。

5-3. タイミング戦略の最適化

効果的なコミュニケーションには、「何を伝えるか」だけでなく「いつ伝えるか」も重要です。特に重要な意思決定を求める場合、相手の状況やタイミングを考慮した戦略的なアプローチが必要です。

コミュニケーションタイミングの最適化ポイント

- 月初・月末の避け方:財務関係者は月末月初が多忙

- 週明けの活用:新しい提案は月曜午前が効果的

- 決算期の考慮:四半期末は予算関連の判断が困難

- 個人のリズム把握:朝型・夜型の preferences を理解

タイミング戦略の鉄則

重要な提案や相談は、相手が最も集中できる時間帯を選ぶことで、承認率が平均30%向上します。

この章のまとめ

- コミュニケーションスタイルに応じた個別対応

- 受け手の関心事に特化した資料カスタマイズ

- 戦略的なタイミング選択による効果最大化

6. 継続的なモニタリングと関係性維持

ステークホルダーとの関係構築は一度確立すれば終わりではありません。プロジェクトの進行に伴い関係性は変化し、新たな課題や機会が生まれます。継続的なモニタリングにより、これらの変化を早期に察知し、適切に対応することが重要です。

6-1. 関係性変化の早期発見システム

ステークホルダーの態度や関心の変化は、しばしば微細なシグナルから始まります。これらの変化を見逃すと、後に大きな問題に発展する可能性があります。

早期発見のための観察ポイント

- コミュニケーション頻度の変化:メールの返信速度、会議参加率

- 質問内容の変化:技術的詳細から予算への関心シフト

- 第三者からの情報:他部門からの間接的な情報

- 非言語的サイン:会議での表情、発言量の変化

- 優先順位の変化:他プロジェクトとの比較での位置づけ

⚠️ 注意事項

関係性の悪化は段階的に進行します。初期の微細な変化を見逃すと、関係修復に要する時間とコストが指数関数的に増加します。

6-2. 定期的な満足度調査の実施

客観的な関係性評価のために、定期的なステークホルダー満足度調査を実施します。この調査は匿名性を保ちつつ、率直な意見を収集することを目的とします。

満足度調査の設計例

| 評価項目 | 評価基準 | 重要度 |

|---|---|---|

| コミュニケーションの質 | 情報の分かりやすさ、タイミング適切性 | 高 |

| 期待値との整合性 | 当初期待と現在の進捗との一致度 | 高 |

| 課題対応の迅速性 | 問題発生時の対応スピードと質 | 中 |

| 意見反映度 | 提案や要望の採用・検討状況 | 中 |

| 将来への期待 | プロジェクト完了後の成果への期待 | 高 |

6-3. 関係性修復のための危機管理

関係性に問題が生じた場合の対応策を事前に準備しておくことは、プロジェクトリスク管理の重要な要素です。PMIの調査によると、ステークホルダー関係の危機に対する事前準備があるプロジェクトは、そうでないプロジェクトと比較して回復期間が平均40%短縮されます。

関係性修復のステップ

- 問題の根本原因分析:表面的な問題ではなく真の原因を特定

- 相手の立場理解:相手の視点からの状況認識

- 具体的改善策の提示:実行可能で測定可能な対応策

- フォローアップ計画:改善状況の定期的な確認

- 予防策の実装:同様問題の再発防止策

成功事例

製薬会社D社では、主要ステークホルダーとの関係悪化が発生した際、48時間以内に対面での説明会を実施。誠実な対応と具体的な改善計画により、1週間で関係を正常化できました。

この章のまとめ

- 微細な変化の早期発見により大きな問題を予防

- 定期的な満足度調査による客観的評価

- 事前準備による迅速な関係性修復

7. 実践チェックリストと導入ステップ

これまで解説した手法を実際のプロジェクトで活用するための具体的なチェックリストと段階的な導入ステップを提示します。理論の理解から実践への橋渡しとして活用してください。

7-1. ステークホルダー分析実践チェックリスト

効果的なステークホルダー分析を実施するための包括的なチェックリストです。プロジェクト開始時から完了まで、各フェーズで確認すべき項目を整理しています。

プロジェクト開始時(第1週)

- ☐ プロジェクト関係者の網羅的なリストアップ完了

- ☐ 各ステークホルダーの基本情報(役職、権限、専門性)調査完了

- ☐ 影響力と関心度による四象限分類実施

- ☐ 初期コミュニケーション計画の策定完了

- ☐ プロジェクト憲章への主要ステークホルダーの承認取得

プロジェクト実行中(月次)

- ☐ ステークホルダーマトリックスの更新実施

- ☐ 各象限に応じたコミュニケーション実行状況の確認

- ☐ 新規ステークホルダーの有無確認と分析

- ☐ 関係性変化の兆候チェック

- ☐ 満足度の非公式確認(1on1等で)

マイルストーン時(四半期)

- ☐ 正式な満足度調査の実施

- ☐ コミュニケーション戦略の効果測定

- ☐ リスク評価の更新

- ☐ 次フェーズに向けた戦略見直し

- ☐ 教訓の文書化と共有

7-2. 段階的導入ステップ

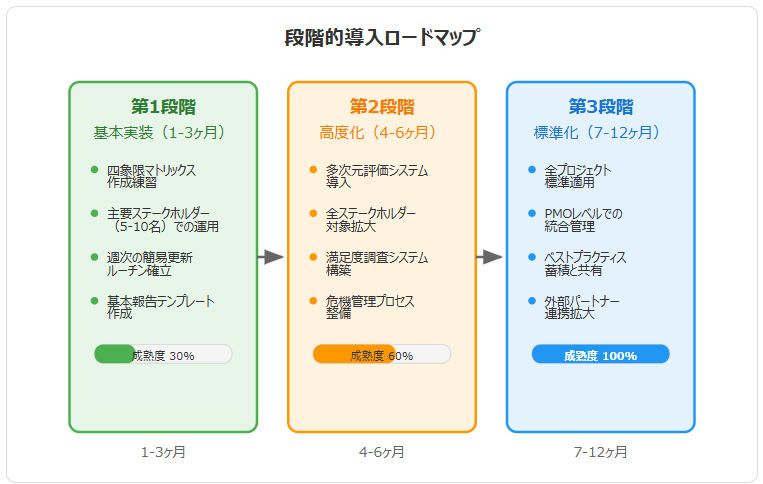

ステークホルダー影響力分析を組織に定着させるための3段階のアプローチを提案します。一度にすべてを実装しようとせず、段階的に成熟度を高めていくことが成功の鍵です。

第1段階:基本実装(1-3ヶ月)

まずは基本的な分析手法の習得と簡単なツール導入から始めます。

- 四象限マトリックスの作成練習

- 主要ステークホルダー(5-10名)での小規模運用

- 週次の簡易更新ルーチン確立

- 基本的な報告テンプレートの作成

第2段階:高度化(4-6ヶ月)

分析の精度向上と組織全体への展開を図ります。

- 多次元評価システムの導入

- 全ステークホルダーへの対象拡大

- 満足度調査システムの構築

- 危機管理プロセスの整備

第3段階:組織標準化(7-12ヶ月)

組織の標準プロセスとして定着させ、継続的改善を図ります。

- 全プロジェクトでの標準適用

- PMOレベルでの統合管理

- ベストプラクティスの蓄積と共有

- 外部パートナーとの連携拡大

7-3. よくある落とし穴と対策

実践において多くの組織が陥りがちな問題と、その対策をまとめます。事前にこれらを認識することで、より効果的な導入が可能になります。

| よくある問題 | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

| マトリックス更新の停滞 | 日常業務の忙しさ | 月次会議での定例確認、簡易更新フォーマット |

| 主観的評価の偏り | 評価者の個人的関係 | 複数人による評価、客観的指標の併用 |

| コミュニケーション過多 | 全員への一律対応 | 象限別の頻度調整、効率的なツール活用 |

| 分析結果の活用不足 | 行動計画への未反映 | 具体的アクションプランの策定、進捗管理 |

⚠️ 注意事項

完璧を求めすぎず、「80%の精度で継続する」ことが重要です。完璧主義は継続性を阻害する最大の要因です。

この章のまとめ

- 段階別チェックリストによる確実な実行

- 3段階アプローチによる無理のない導入

- 事前の落とし穴認識による問題予防

結論:ステークホルダー影響力分析がもたらす確実な成果

本記事で解説したステークホルダー影響力分析は、単なる理論ではなく、実際のプロジェクト現場で確実な成果をもたらす実践的手法です。

PMIの最新調査(2024年)によると、体系的なステークホルダーマネジメントを実践する組織では、プロジェクト成功率が71%向上し、予算超過リスクが43%減少することが明らかになっています。これは、適切な分析と戦略的なアプローチがもたらす具体的な成果の証明です。

重要なのは、完璧を目指すのではなく、継続的な改善を通じて成熟度を高めていくことです。最初は基本的な四象限分析から始めて、徐々に精度を向上させていけば、必ず成果を実感できるでしょう。

✅ 今すぐ始められるアクション

明日から始められる最初のステップ:現在のプロジェクトの主要ステークホルダー5名をリストアップし、影響力と関心度で分類してみてください。その結果に基づいて、来週のコミュニケーション計画を立案する。この小さな一歩が、プロジェクト成功への確実な道筋となります。